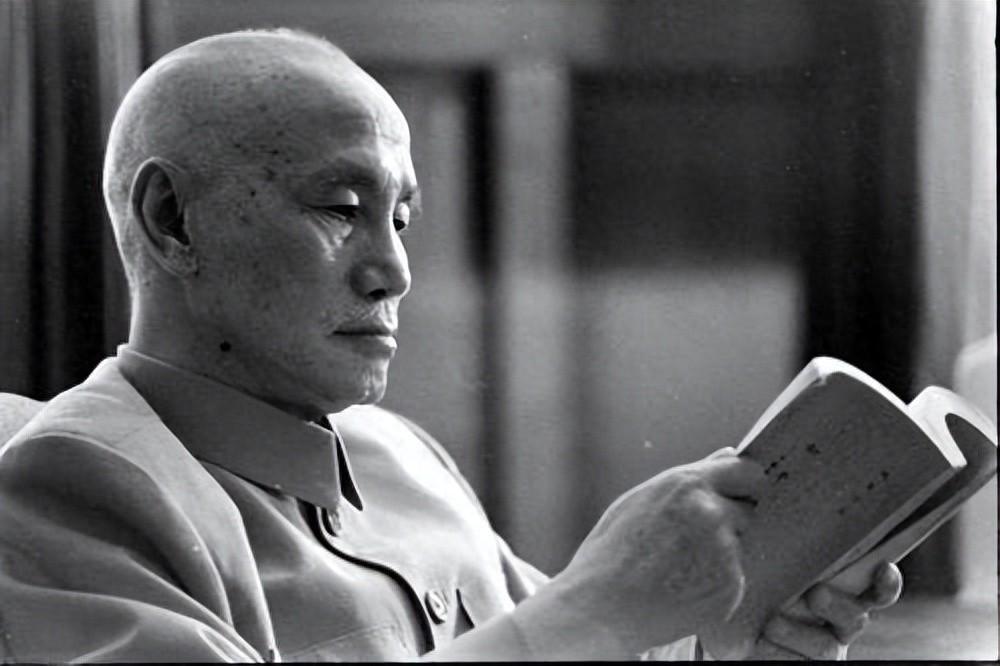

1943年初,蒋介石拜会了104岁的虚云大师,询问抗日战争的结果,大师听后不语,从怀里掏出一张白纸,并先后剪出了三个字。 那会儿的蒋介石,心里的焦虑估计能把长江水都给煮沸了。豫湘桂前线战事吃紧,外部压力山大,内部人心浮动。就在这个节骨眼上,他做了一件现在看来都觉得有点“玄”的事儿——他要去拜会一位104岁的老和尚,虚云大师。 这不是烧香拜佛求个心安。蒋介石是真着急了,他想从这位据说有大智慧的高僧嘴里,掏出一个关于抗日战争,乃至整个世界反法西斯战争的“标准答案”。 这次会面,被安排在了重庆慈云寺和华严寺举办的“护国息灾”法会上。蒋介石见到了虚云老和尚,没有太多寒暄,开门见山就抛出了那个压在心头最重的问题:“大师,请问,中国抗战与世界反法西斯战争,最终结果会是如何?” 满屋子的人都屏住了呼吸。谁知道,虚云大师一句话没说,只是静静地看着他,然后从他那件洗得发白的灰色僧袍里,摸出一把小剪刀和一张白纸。 在场的人都看懵了。只见老和尚手腕平稳,不疾不徐地在纸上咔嚓咔嚓剪了几下,然后把三个剪好的纸样,按顺序推到了蒋介石面前。 第一个,是个“十”字。 第二个,是个“卍”字。 第三个,是个“日”字。 做完这一切,老和尚就闭目垂眉,再不言语。蒋介石盯着这三个奇怪的符号,百思不得其解。这算什么答案? 直到几年后,历史的车轮滚滚向前,答案才自动揭晓。 1943年9月,意大利投降,它的法西斯党旗上有个十字架的变体,正应了那个“十”字。 1945年5月,德国战败,纳粹的标志,就是那个“卍”字符。 1945年8月,日本宣布无条件投降,国旗就是个“日”字。 这三个字,不多不少,不早不晚,精准预言了轴心国垮台的顺序。 虚云大师一生,都在践行一个字——“戒”。他剪给蒋介石的,是时局;留给世人的,却是这个“戒”字背后的大学问。 所谓“戒”,首先是戒“贪”。 时间快进到1953年,新中国成立不久,百废待兴。北京要成立中国佛教协会,这是件大事。会长选谁?几乎所有人都觉得,论声望、论修为,非114岁的虚云莫属。据说连毛主席都点了头。 当统战部的人揣着名单,满怀敬意地找到虚云老和尚时,他老人家正蹲在廊下给兰花换土,手都没停。听完来意,他抬头淡淡地说:“名与利都是枷锁,佛心要清净,协会该让年富力强的人来做。”来人急了,说这是政府的意思,是大局。老和尚却推荐了圆瑛法师,坚持不就。 其次,是戒“嗔”。 “嗔”就是发脾气、动肝火。 1913年,民国刚成立,西藏的一些王公贵族受人挑唆,不承认新政府,带着卫队赖在北京雍和宫不走,局势一触即发。新政府急得像热锅上的蚂蚁,准备调兵了。 这时候,有人想起了虚云。他那时刚从云南过来,也没什么名气。他一个人,穿着件粗布僧衣,就进了杀气腾腾的雍和宫。王公拍着桌子问他是不是来当说客的。 虚云没讲什么大道理,他指着殿里的酥油灯说:“灯油混了会炸,人心急了会乱。前清没了是天意,民国也是中国人的国,何必让喇叭们扛着刀守着雪山?” 他还拿出在四川化缘时记的账本,说早就为西藏雪灾筹集了物资。一番话,软中带硬,有情有理。三天后,王公撤兵,承认民国。 事后有人问他用了什么法术。他说:“出家人不打诳语,也不动火,嗔火一起,连菩萨都劝不住。” 在人人喊打喊杀的时候,他用最平和的方式,化解了一场可能发生的流血冲突。 最后,也是最重要的,是戒“痴”。 “痴”就是执念,是看不透。很多人以为,佛家讲“空”,就是什么都不管,躲进深山老林。但虚云用行动告诉我们,真正的“戒痴”,是明白什么该放下,什么该拿起。 抗日战争爆发,国难当头。虚云大师在南华寺对僧众说:“你们说出家人四大皆空?可炮弹落下时,佛殿也会塌!” 他不是让大家躲起来念经,而是把家国天下扛在了肩上。 他组织僧侣救护队,在前线抢救伤员;他带头募捐,甚至把信众捐来修庙的钱、寺里的铜佛锡杖都熔了,换成药品物资送往前线。弟子心疼得掉眼泪, 他却说:“佛在心里,不在铜像上。学佛的,不躲着国家的难走。” 这就是“戒痴”。他痴的不是佛像、寺庙这些“相”,而是佛法里那份救苦救难的慈悲心。他比谁都清楚,国之不存,何谈佛法? 所以当蒋介石急吼吼地问他未来的时候,虚云为什么不说话,只动手剪纸?因为他知道,决定战争胜负的,不光是枪炮和计谋,更是人心向背和道义所在。日本军阀的“贪、嗔、痴”已经走到了极致,其败亡是必然的“势”。 这种洞察,无关玄学,全是智慧。 他留给蒋介石的那句“戒痴,不迷于权谋,时局自会照见”,才是那三个剪纸背后真正的答案。可惜,老蒋终究是没能完全听懂。 1959年,虚云老和尚在江西云居山圆寂,世寿120岁。弥留之际,他让人铺开纸,颤抖着写下最后一个字,也是他一生的总结——“戒”。