战国末年,隐士天机子隐居深山,常观察立秋时节的梧桐落叶。某日赵国贵族赵政来访,惊叹其不出山而知天下事:“先生隐居深山,却能预言国运,不出户便洞见天下大势,实在神奇!”天机子淡然捡起一片落下的梧桐叶,缓声道:“见一叶落而知岁之将暮,观秦灭韩则知六国必亡。”果不其然,后来秦灭赵,六国陨落。“一叶知秋”自此成了后世传颂的成语。

古人深谙见微知著之理,一片飘落的梧桐叶、一声幽怨的蝉鸣,都可印证秋意,正如白居易的《一叶落》:“烦暑郁未退,凉飙潜已起。寒温与盛衰,递相为表里。萧萧秋林下,一叶忽先委。勿言微摇落,摇落从此始。”

树叶的轻坠,有气候骤变的信息,昭示出古人以物候推演天时的深邃眼光,这便是“立秋”,在繁芜之中捕捉节气的初变,以细微之象揭示宏大之序。

立秋不仅是气候的分水岭,更是一年中由“生长”转向“收藏”的节点。然而,人们对立秋的感知却各有不同。《月令七十二候集解》释“秋”为“揫”,乃聚集收敛之意。《恪遵宪度》释“秋”为“就”,寓万物成就之机。立秋,标志着阳气渐收,阴气始长,万物步入成熟与敛藏的阶段。它一方面预示着炎热的盛夏即将过去,气候将更加宜人,另一方面也预示着农作物快要成熟了,秋忙即将开始。

若将一年比作一部交响,立秋便是那决定季节走向的转折音符。一叶先坠,秋风初至,仿佛在刹那间为夏季的绵长画上句点,又为秋季的收敛揭开序幕。自古至今,人们在这“暑未尽、秋渐近”的临界时分,怀揣着对自然律动的敬畏,以智慧、虔敬、劳作,书写出身心与天地消息同频共振的生存诗篇。

西周初年,周成王与弟弟叔虞嬉戏于宫廷,一片秋风中飘落的梧桐叶被成王随手捡起,戏言:“以此封汝。”官闻言,立刻记载,并谏言“天子无戏言,言行关乎天命”,请成王行正式分封礼。成王遂正式封叔虞于唐地,后为晋国始祖,史称“桐叶封弟”。

(南宋)刘松年《养正图》,来源/台北故宫博物院

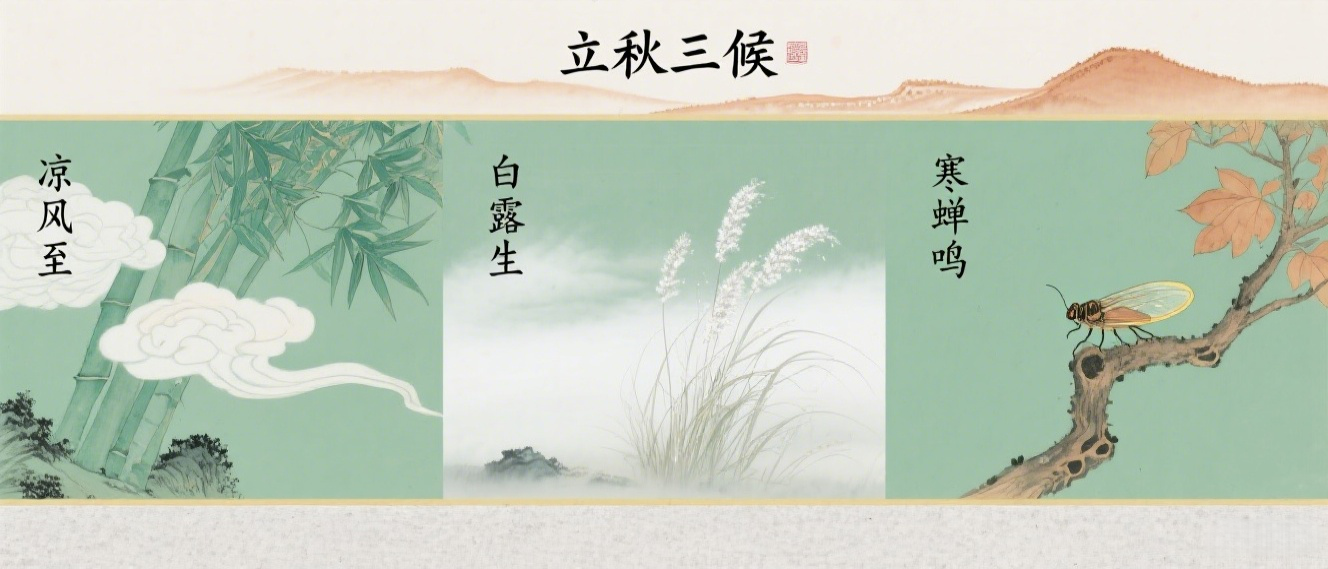

梧桐一叶在风云际会间,折射出天时与人事的紧密相连,在天地自然的无声述说中,君权与国运皆须循序而行。这种以微物观大势的智慧,延续至今。秋天的先声,可能就藏于一叶、一风、一声之间。立秋作为万物由盛转敛的分水岭,也正是借助这样看似微末的物候信号,揭示了天地消息的转换。于是,古人便以“凉风至、白露降、寒蝉鸣”三候,来分辨这炎夏未尽与初秋渐临之间的细微差异。

首候“凉风至”,是季节的第一道信号:猛暑初褪,西南风中似有干爽气息。白居易曾在《立秋日登乐游园》中写道:“萧飒凉风与衰鬓,谁教计会一时秋。”立秋日的一丝凉风,虽不能一举驱散烈日,却足以在炎夏中投下一抹慰藉,让期盼秋意的人们为之振奋。

仅看日历,我们很难体会到《逸周书》中所说的“立秋之日,凉风至”的微妙差异。“凉风”并非年年必至,在许多地区,所谓凉风也只是一缕西风,但只要它恰逢立秋之日轻拂,便成为节气的第一个注脚。气候学上,真正的秋季是当连续五日平均气温介于10-22℃,才算告别夏季的余温。《管子》曰:“秋者阴气始下,故万物收。”节气虽立,立秋却是这炙热未尽、爽意将临之间的一个过渡时节。

二候“白露降”,是指气候上的白雾。中原地区晚夏雨后,晨起常披一层茫茫雾气,薄雾似珠尚未凝聚,便被称为“白露降”。《月令七十二候集解》解释:“大雨之后,清凉风来,而天气下降茫茫而白者,尚未凝珠,故曰白露降,示秋金之白色也。”这一“气雾”比露珠更隐微,却预示着夜凉将至、湿度渐消,也为秋后的农作物提供了缓解干旱的宝贵水汽。

民间有俗语“立秋十天遍地黄”,是对自然物候敏锐观测的结晶。“凉风至”揭开序幕,原本炎热的夏风中忽然裹挟一丝干爽,将酷暑的余韵勾勒出初秋的轮廓。“白露降”则让夜间地气明显上升,晨曦初露时分,田间地头、屋檐瓦檐都氤氲起一层薄薄的雾霭。这期间不过短短十天,天地之气却在此时发生了极大的变化。

在这十日,我们会发现屋后的玉米叶尖转黄,大豆荚开始鼓起,棉铃染上微白,连那些高耸的梧桐,也会在露重时分悄然泛黄。一夜之间,万物的色彩由浓烈的夏绿转为丰盈的金黄,仿佛天地都在为秋收的丰盈奏响前奏。

三候“寒蝉鸣”是第三重秋声。与夏至时声势浩荡的夏蝉不同,立秋后的寒蝉低吟断续,声调凄怨。柳永曾以“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”写出节气与离愁交融的意境,杜甫的“蝉声断续悲残月,萤焰高低照暮空”也借蝉吟表达自己在夏去秋来时的苦闷。当蝉鸣渐稀,正是虫声由盛及衰,天地阴阳之气愈发凝聚的象征。

除“三候”之外,民谚更将立秋前后的昼夜反差与农事节律入俗。俗话说:“立了秋,枣核天,热在中午,凉在早晚。”又有“早上立了秋,晚上凉飕飕”之说,生动揭示了立秋后十日之内昼夜温差的微妙变化。枣核天,即太阳如核桃大小,比喻初秋炎热依旧,却有夜凉初至,让人得以酣眠片刻。

唐代某年立秋日,白居易以简练的笔触捕捉到凉风乍起的刹那:

袅袅檐树动,好风西南来。

红缸霏微灭,碧幌飘飖开。

披襟有馀凉,拂簟无纤埃。

但喜烦暑退,不惜光阴催。

河秋稍清浅,月午方裴回。

或行或坐卧,体适心悠哉。

在暑热未尽之时,白居易觉察到西南风中夹带的干爽,仿佛天地为之屏息,一阵凉爽便扫却心头烦闷。与此相映成趣的是李绅于同一节气的寄怀:

深夜星汉静,秋风初报凉。

阶篁淅沥响,露叶参差光。

李绅在夜深人静时,听得秋风先到,惊觉季节已然流转。两位诗人虽境遇不同,却都在首候“凉风至”之际,将气候物候与心境合一,让读者仿佛踏入他们的庭院,共闻一阵凉风拂面。

南宋黄升写道:“西风半夜惊罗扇,蛩声入梦传幽怨。”他借夜半的西风和蝈蝈的低吟,将立秋的凉意与人情的惆怅交织。寒蝉未息,思绪却已如秋声般断续。而同朝代的林景熙在《立秋日作》中更添一笔盛夏未尽的烦恼:“苦热如焚想雪山,清商一夕破愁颜。炎光断雨残虹外,凉意平芜远树间。”他以烈日与残虹映衬凉意初生,读来既感夏日余烈,亦觉秋风拂面,恰如一场由灼热到清凉的心灵救赎。

这些诗句共同的美学意蕴,是在炎炎与清凉的交接处,映照出诗人“物我相融”的中和哲学。立秋不仅是天文历法的转折,更在风、露、蝉的微妙变化间,给人以画面与情感的共鸣。

(清)王翚《层峦秋霁图》来源/南京博物院

宋代司马光在《梧桐》中以宫庭之景侧写心境:“紫极宫庭阔,扶疏四五栽。初闻一叶落,知是九秋来。”在广袤的宫廷花园中,他于无声处闻落叶,领悟时序更迭。比之白居易的庭院梧桐,司马光的文字更具王公之气,却同样强调了梧桐一叶落而知秋的物象典故。自此,“梧桐一叶落”成为文人笔下反复咏叹的符号,承载着对岁月流转与人生际遇的诸多喟叹。

一叶落,便知秋意浓,历代多少笔墨都在重复这一微观而见宏观的哲学。

当代作家张承志在散文《天道立秋》中,将这古意与当代现实融合得淋漓尽致。他描绘1990年的北京长夏之后凉风忽至的瞬间:“一瞬之间,不可思议,永远汗流浃背的身体干了……满树叶子在高空抖动了,并没有风,只是树杈间传来一个讯号。”在没有显见风动的情形下,整座城市仿佛在某一秒,被秋的讯息所唤醒。张承志将这种瞬时顿悟视为天地对“无尽苦夏”的一次赦免,也揭示了古人有关立秋的智慧:“立秋……中国简练的总结呵。那个时刻里我突然懂得了古典的意味。古人的遭遇,古人的忍耐,古人的感受与判断,以及古人的划分与总结。立秋二字,区别凉热,指示规律,它年复一年地告诉我们这些愚钝的后人——天道有序,一切都在更大的掌握之中。”

古今诗文的反复诠释告诉我们,立秋不在于消弭夏与秋的冷热矛盾,而是在盛暑与秋凉共存的刹那,生命得以自我调息。秋风初至,冷暖相交,正是中国人以物候入心、与天地同调的最佳写照。

古人以节气为凭,体验万物生灭的常数,孕育出“肃杀中见收获,于无常中守恒常”的智慧。

春秋时,虢国君主沉溺声色,凌虐百姓,天命未见昭彰。立秋之日,太史奏报秋神蓐收显圣。据《国语·晋语》载,蓐收“人面白毛虎爪,执钺立于西阿之下”,昭示天意将惩暴君。蓐收的斧声未落,国中风云骤变,暴政一扫而空。此后,蓐收既成收获粮谷的秋神,也被赋予代天行刑的“秋杀”象征:严肃肃杀、收藏万物,以此警示朝廷与百姓天地之气有常,人事亦须循律。

天人感应的秩序观,就在蓐收的斧影中彰显,在无常人世,唯有顺应时节、尊崇法度,方能守住社会与生命的恒常。

北宋熙宁年间,司天监沈括于宫中值守立秋之夜,细算天文将立秋时刻定于寅时。他命人将梧桐盆栽移入殿内,静待“秋令”降临。当漏声指向寅时,沈括身着朝服,高呼“秋来!”话音未落,梧桐叶竟应声飘落。以仪仗和物候相证,自然律令就这样化为朝政尚法。虽然不知道宋朝是怎么让梧叶应声而落,但“梧桐一叶落,天下尽知秋”还是成了立秋节气里的非正式物候。

沈括画像

立秋时节的一场场市井烟火,更是对“顺时而行”“借时而行”生活智慧的生动注解。节气立于日历,更服务于千家万户的田间与灶台。立秋日,大豆已结荚、玉米正吐丝、棉花鼓铃,农人须补施肥料、浇水防虫,以固守秋收之基。长江上游的单季稻处于扬花期,若无及时灌溉,秋旱易断穗;江南双季稻的晚稻新插秧,也需精心看护,方能为寒冬储粮;华北之地,人们抢在立秋时机播下大白菜,期盼立冬前后收获,为漫长严寒提供主食保障……

《东京梦华录》记载,立秋时的城门口,长安、东京等都市满街叫卖楸叶,男女老幼皆剪花插鬓,以“楸”声应“秋”节。坊巷之间,“咬秋”瓜果——西瓜、梨、桃、芡实……成为解暑与养生并重的符号;还有“贴秋膘”,以丰盛的肉食来补夏季消耗,反映出人们对身体与时令的细微调适。

所有这些礼仪与俗趣,无不是在夏尽秋至的节气中,人们对天地法则的顺应与化用。

“秋,就也,万物就成也”,这“就成”绝非瞬间巨变,而是在凉风、白露、蝉鸣与人间劳作的无声协奏中缓缓成型。万物在这未尽盛夏与初见秋凉的交界中蓄势待发,古人称之为“揫敛”,万物由此聚敛、成熟,方可迎来一季可期的丰盈。

数百年前,南宋诗人杨万里也曾在这“揫敛”之际,深感心绪难平。他手持一壶清茶,望着天边淡淡的云影,听得蝉鸣昼夜不歇,心中期盼凉意来。待到夜半,骤雨扑面,细密如丝,地气被唤起的湿润渐渐弥漫,他在檐下听到久违的露声坠地,便执笔写下传世名句:“老火薰人欲破头,唤秋不到得人愁。夜来一雨将秋至,今晚蝉声始报秋。”正是这种呼雨唤蝉的急切,让杨万里在诗中既流露出对暑气未退的焦虑,也书写出秋季万物可期的欣喜。

(宋)吴炳《嘉禾草虫》来源/台北故宫博物院藏“名绘集珍”册

如今的我们,或许也会像杨万里那样,在某个清晨察觉到露色弥漫,在黄昏捕捉到西风中一抹初凉。当我们迎来今年的第一缕秋风,正是在与生生不息的天地握手,向周而复始的岁时致意。透过那“一叶知秋”的瞬间,看到的不只是枯荣交替的景象,更是天地万物的默契共鸣。