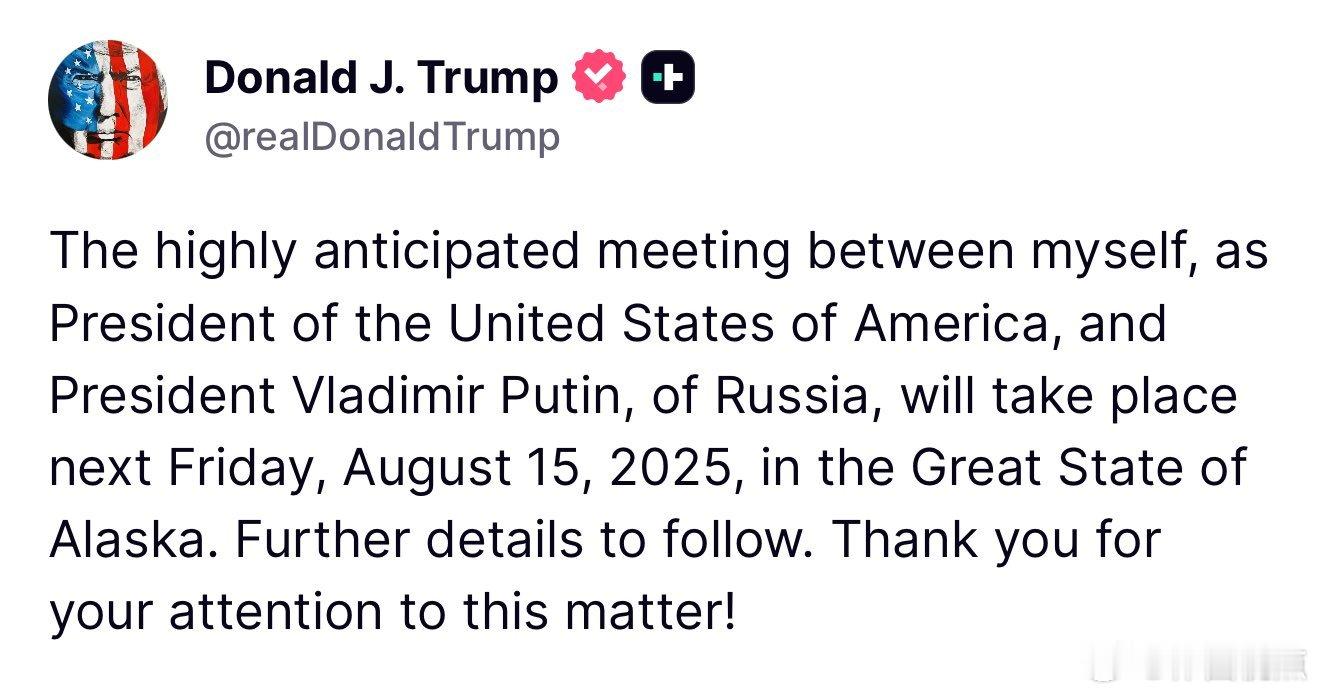

赶在特朗普对俄下“最后通牒”的节点,美俄特使在莫斯科坐了三个小时。桌上的气氛没缓下来,战场上的火力倒是更猛了——红军城方向炮声不断,俄军推进没有一丝停顿。 就在外界判断这次接触大概率无果时,消息突然传来:特朗普和普京要面谈,双方还都点头确认。这是特朗普上台大半年后的第一次“普特会”,也是时隔六年的再次握手。地点却不是外界热炒的北京,而是传出在阿联酋。意思很明白:这场戏,中国不用准备座位。 战场没停,谈判难成 特朗普想用一次会面换来俄乌停火,这个算盘基本打不响。库皮扬斯克方向,俄军距离市中心只剩1.5公里。一旦拿下,这就是哈尔科夫州仅剩的两个铁路入境枢纽之一——对俄军来说,这是一条能吞掉整个乌东补给线的咽喉。 奥斯吉尔河左岸的俄军桥头堡还在扩张,乌军从侧翼硬啃,甚至不惜冒着暴露侧背的风险,也没能止住崩口。接下来,伊久姆很可能再次成为俄军攻击的箭头。一旦伊久姆失守,乌军在2022年哈尔科夫反攻中收回的地盘,很可能原路送回。 红军城的局势更糟。那是顿巴斯防线的一颗铆钉,如果被拔掉,整个防线就会像拉链一样从中间裂开。这样的战场态势下,特朗普既不愿解除对俄制裁,又不肯在安全议题上给普京半步空间,却要普京答应停火?指望普京配合他做一场外交秀,可能性接近零。 “离中”幻想,几乎为零 外界还有一种揣测:会不会因为这场“普特会”,俄罗斯就向美国靠过去,顺便和中国拉开距离?这种可能性几乎不存在。 自2014年克里米亚事件后,俄罗斯的“向东看”就已经启动。早期普京政府的重点,还在舆论和社会心理的铺垫上。毕竟,俄罗斯的历史和文化让它一直自认是欧洲的一员,民间对中国的好感有限。但从那之后,俄媒对华调子明显转向正面,不再照搬西方叙事。 十年下来,俄罗斯最新民调显示,74%的民众对中国有好感。这背后不是嘴上的转变,而是战略资源的绑定:能源、粮食、军工、太空,乃至远东开发,中俄的合作已经和中国的东北振兴战略形成呼应。这样的关系,是用时间、利益和共同的战略对手一点点磨合出来的,不可能因为一次美俄会谈就翻篇。 特朗普的台阶 从中国的角度看,这次会面还有个直接的副作用:特朗普口中的“二级关税”,很可能是虚张声势。普京答应见他,相当于递了个台阶,让特朗普有了摆脱“骑虎难下”的机会。既然可以靠外交换来一个“我在处理俄乌”的形象,他就没必要再挥关税大棒,把局面弄到两败俱伤。 而且,特朗普现在也缺牌可打。俄乌冲突没按他设定的节奏收场,对俄制裁没有逼来预期的让步,“二级关税”更是遭到中印公开拒绝。普京这次会谈,相当于给了他一点外交氧气,让他还能在国内继续维持“能搞定普京”的人设。 会谈的限度 但别指望这场普特会能换来实质停火。对俄罗斯来说,付出的代价已经太大,如果既定的战略目标没有实现,收兵意味着前功尽弃。普京要的是在战场兑现谈判筹码,而不是在会场被人谈空。 这就注定,俄乌冲突的节奏不会因为一次会晤而改变。即便出现短暂的战术停火,那也只是为了调整兵力、换取喘息,并不是战略转向。 中国的旁观与利用 北京这次没有出现在会谈名单里,并不意味着缺席这盘棋。中俄之间的能源结算、技术合作、贸易走廊建设都在推进,这些是特朗普在阿联酋谈不走的东西。 对中国来说,普特会反而是观察美俄互试底线的机会。特朗普想用它给自己国内加分,普京则用它换取缓冲时间。只要二人都在演,中国就有空间继续推动中俄的实质合作,同时看清特朗普下一步会不会把贸易战的刀再磨向中国。 结语 普特会是一场互相利用的交易:特朗普需要一个“我在收拾俄乌”的人设,普京需要一个“不闭门”的姿态。战场才是真正的谈判桌,炮声才是签字笔。谁退一步,看战况,不看新闻稿。 参考资料:《 俄为何同意此时普京与特朗普面对面会谈?专家:有助于缓解当前紧张形势-央视网 》