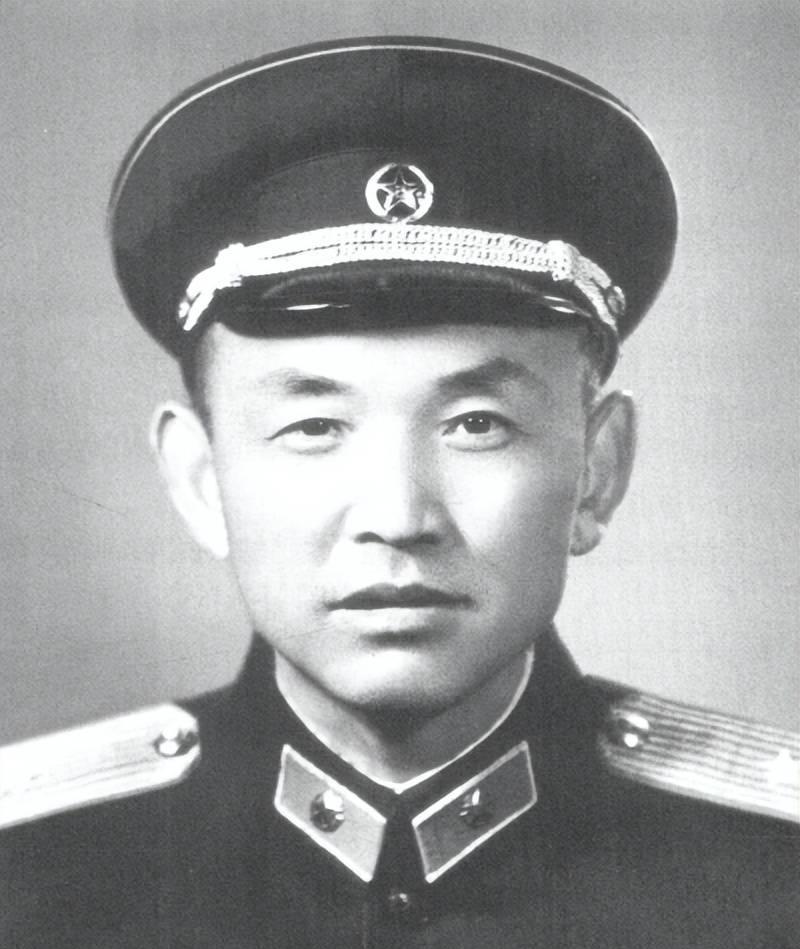

1951年,140师参谋长黎原因为打仗太厉害,资历却不够,军长为了提拔他,接连调走3任师长,不久,黎原就在朝鲜大放异彩! 1951年深秋,朝鲜临津江畔,寒风裹挟着硝烟刺入肺腑。志愿军140师的坑道里,34岁的黎原蹲在昏暗的油灯下,铅笔在烟盒背面沙沙作响,勾勒出一张“漏斗形坑道”草图。头顶上,美军凝固汽油弹炸得山头火光冲天,阵地外的焦土散发着刺鼻的烧焦味。黎原抬起头,透过观察口凝视远方,眼神如刀。他知道,这场仗不仅要守住阵地,还要让美军王牌骑兵第一师铩羽而归。 坑道外,枪炮声如雷,年轻的师长却异常沉静——他必须找到破敌之法,否则整个防线将岌岌可危。究竟是什么样的战术,让这位资历尚浅的指挥官在朝鲜战场一鸣惊人? 黎原,原名关俊彦,1917年出生于河南息县一个普通农民家庭。17岁考入黄埔军校第11期,接受了严格的军事训练。1937年,他以传令兵身份投身淞沪会战,亲历国军惨败,目睹部队从三万人锐减至不足七千,对国民党军队的腐败与无能心生失望。 1938年,他与两位同学辗转投奔延安,进入抗日军政大学(抗大),从此走上革命道路。他的军事才华在抗大迅速显现,仅一个月便入党,三个月后留校任教,后调入八路军359旅,历任参谋、副营长、营长。抗战胜利后,他随部队转战东北,参与黑山阻击战等战役,展现了出色的指挥能力。 1949年,他担任47军140师418团团长,投身湘西剿匪,1951年升任140师师长,率部入朝作战。 那年秋天湘西的深山密林雾气弥漫,土匪的喊杀声回荡在山谷间。黎原率领418团深入沅陵山区,目标是剿灭匪首张玉玖。此人曾是国民党保安队长,解放后受蒋介石支持,纠集数千匪众,盘踞山头,烧杀抢掠,村民闻之色变。 初次交锋,418团却吃了亏。张玉玖依仗地形设下埋伏,一名中队长在激战中牺牲,部队被困在狭窄山道,士气低落。夜晚,黎原站在临时指挥所前,凝视远处山头的点点火光,眉头紧锁。他意识到,强攻只会让部队陷入被动,湘西的复杂地形和语言障碍让剿匪如履薄冰。 次日清晨,黎原召集连排长开会。他从当地向导口中得知,土匪中有不少“转转兵”——白天是百姓,夜里变土匪,多是被逼无奈。黎原决定换个打法。他下令部队暂停进攻,派人在村口用湘西土话喊话:“兄弟们,解放军不杀投降的!回家种田,过安稳日子!” 铜锣声响彻山谷,村民们被动员起来,挨家挨户劝说亲人放下武器。几天后,张玉玖的队伍开始瓦解,169名土匪投降,顽抗的235人被击毙,张本人也被活捉。这场战斗以最小的代价换来了最大战果,被誉为“文武双全的剿匪教科书”。 胜利的消息传到中南军区,司令员亲自通报表扬。黎原却没时间庆祝,湘西的匪患尚未根除,47军即将迎来更大的考验——朝鲜战争的命令已经下达。他隐约感到,真正的挑战还在前方。 1951年4月,黎原被任命为140师代理师长,率部跨过鸭绿江,投入抗美援朝第五次战役。此时,47军军长曹里怀为提拔这位年轻指挥官,接连调走三任师长,引发部队热议。黎原深知这份信任的分量,他对部下说:“只有战功能证明我配得上这个位置。”入朝后,140师被部署在临津江一线,面对美军骑兵第一师和第三师的猛烈攻势。 敌军火力十倍于我,坦克和飞机轮番轰炸,阵地被炸成一片焦土。黎原却敏锐察觉到,传统的阵地战难以抵挡美军的机械化优势。 在一次夜间巡查中,他发现山坡上的天然洞穴能有效抵御炮火。灵光一闪,他召集工兵连夜设计“漏斗形坑道”:顶部设观察口,两侧挖反斜面散兵坑,内部连通储藏室和指挥所。这种工事既能防御炮火,又便于隐蔽反击。 施工期间,战士们用铁锹和镐头在坚硬的岩层上掘进,手掌磨出血泡,肩头被土石压得淤青。黎原亲自下坑道检查,调整设计,确保每条坑道都能连成网络,形成“地下长城”。 1951年夏,秋季战役打响,美军以一个加强步兵连、一个坦克连,在大量炮兵和航空兵支援下,向140师420团3营阵地猛扑。黎原赶到前线,蹲在坑道指挥所内,地图摊在膝盖上,沉着观察敌情。 美军坦克碾过阵地,炮火将山头削平,但志愿军依托坑道顽强抵抗。战士们从散兵坑中突然出击,用手榴弹和反坦克小组炸毁敌军坦克,击退一次又一次进攻。整整20天,140师寸土不让,还趁敌混乱反攻,推进阵地5至20公里。 这场战斗,140师歼敌4430余人,击毁坦克27辆,战果震慑敌军。志愿军总部通报表扬,彭德怀亲笔批示:“坑道战法,140师首创!”杨得志更号召全军“向黎原学习”。 硝烟散去,临津江的寒风依旧刺骨。黎原从坑道中走出,眺望远方的阵地,眼神中多了几分坚毅。他用智慧与勇气,在湘西的深山和朝鲜的焦土上,书写了一段传奇。