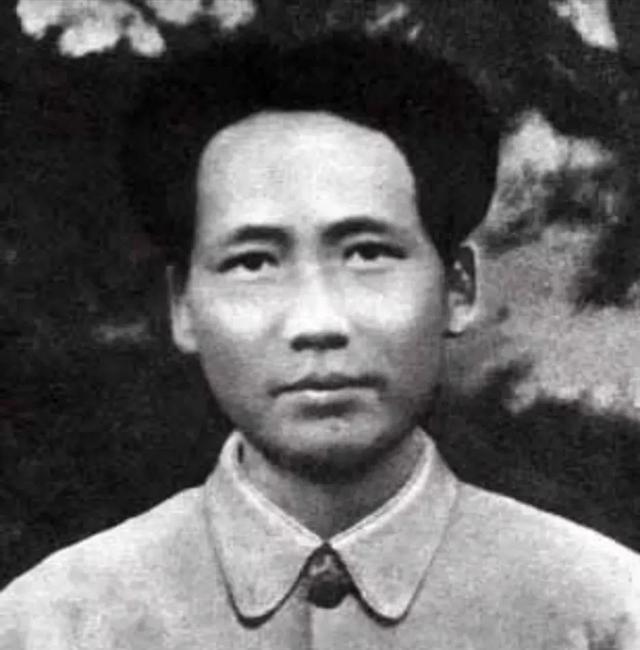

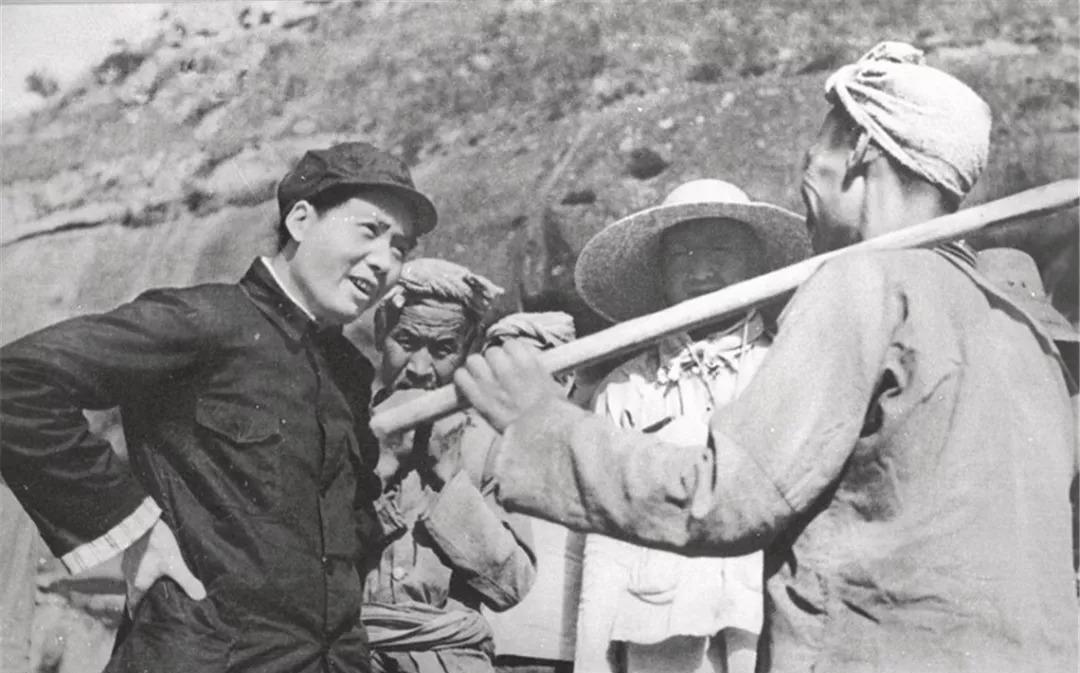

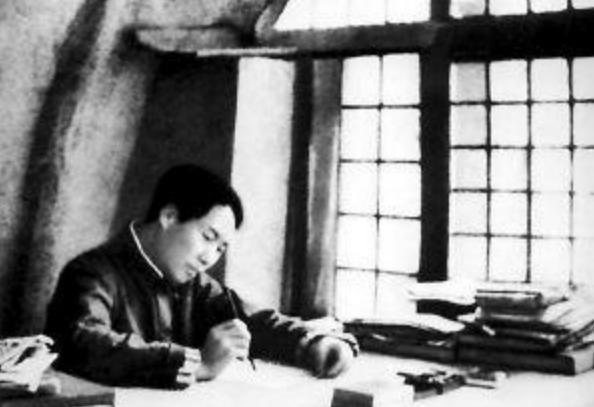

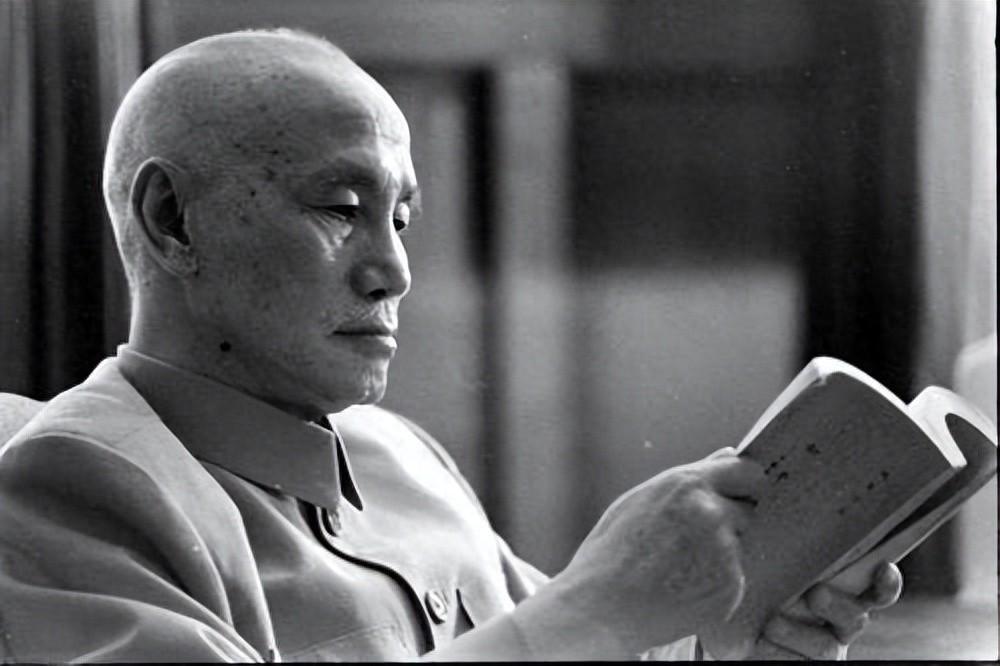

毛主席《论持久战》发表后,白崇禧总结了两句话,深得蒋介石赞同 “委员长,这就是我给您准备的摘要。”——1938年7月15日,重庆黄山官邸。白崇禧把两张薄薄的便笺递到蒋介石面前,语气平静却带着压不住的兴奋。 黄山官邸外,嘉陵江水在闷热的午后缓缓流淌。屋里只有两个人,蒋介石放下手中那部刚刚油印完的《论持久战》,示意白崇禧继续说。白崇禧挺直腰板,用广西口音慢慢念出自己提炼的要点:“以空间换时间,积小胜为大胜。”随后,他补了一句,“这是毛泽东通篇精神的最简约表达。”蒋介石略一沉吟,把便笺折好,放进怀里。 要理解蒋、白为何对这两句话格外上心,得把时间轴往前拨几个月。1938年5月底,毛泽东在延安抗日战争研究会作了三天系统演讲,随后整理论稿定名《论持久战》,原本只想内部印发。陈云认为此书价值远超党内教育,多次建议公开出版。就这样,6月底,首次油印本经八路军办事处悄悄送抵武汉,再转重庆。国民政府军事委员会情报处第一时间翻印,呈交军政高层。 拿到书的白崇禧正忙于长江防线布防,夜里挑灯看完全文,惊讶于作者把民族战争、国际图景和国共合作放在同一张战略坐标系内。他在笔记本上划了密密麻麻的红线,最后停在第42页:“我们以空间换时间,以小胜累大胜。”白崇禧抬头自言自语:“把这一句抽出来,就够了。”随后他写下那张便笺,准备面呈蒋介石。 蒋介石读毛泽东文字并非第一次。三年前,他在庐山会议上注意到《与斯诺谈话》,对“农村包围城市”颇有戒心。这一次,他却没有排斥。原因很现实:日军正沿长江步步紧逼,南京、徐州相继失守,武汉告急,速胜无望,亡国论又抬头。《论持久战》的“三阶段递进模式”恰好给了国民政府一个看得见的战略出口——只要拖得住,国际形势就会变化。 白崇禧的两句话,以桂系将领惯有的简洁务实概括了全书要义,也契合蒋介石此刻的心理。当天夜里,蒋在日记里写道:“持久自可胜,心宜定。”寥寥六字,足见态度转折。第二天清晨,他批示作战厅:研判敌情时须参酌《论持久战》,诸军训令参考白崇禧摘要。 比起蒋的官样批示,前线指挥员的反馈更直白。第九战区司令长官部一个礼拜内印行三千册“小字本”,发给团以上军官。湖北荆门的一个营长收到后打电话回来:“书没看完,先记住两个要点——打得赢就打,打不赢就走,别怕撤。”这种粗糙的口头“翻译”,与白崇禧便笺里那两句话遥相呼应,却更易被基层接受。 值得一提的是,桂林陆军大学堂也把《论持久战》列进教案,由讲师分章节解读。课堂上,有学员提出疑问:“毛氏说兵民是胜利之本,而我们还在靠中央军机动防御,如果群众不动员怎么办?”讲师答得干脆:“学说是一回事,政略是一回事;但战略原则——拖、耗、集——谁都绕不过去。”这种讨论过去少见,间接说明《论持久战》正突破党派壁垒,进入更广阔的军界视野。 当然,并非所有人当即买账。陈诚最初认为毛泽东的推演过度乐观。他把书压在抽屉底,直到10月长沙陷落,被迫南撤,才重新翻阅,并在书页空白处写下批注:“前此不深信,今乃服矣。”他的态度变化被蒋介石注意到,蒋随手批示:“既服,则行之。”此后,第二战区、第三战区的防御线调整越来越接近白崇禧总结的“以空间换时间”。 在国民党高层内部,白崇禧因这份便笺获得了另一层意义。桂系原以“速决一击”思路著称,白此时却公开拥护持久战略,既是对中央的配合,也是对桂系旧路的修正。蒋介石把这一动作解读为政治信号,格外青睐。有人私下评价:“小诸葛这回下了一盘又稳又大的棋。” 对毛泽东而言,他未必关心重庆的内部博弈,但《论持久战》被国民政府认可,从客观上拓宽了统一战线的共识。延安方面获悉蒋介石指示之后,周恩来向中央报告:“敌前大计可暂趋一致。”毛泽东淡淡一句:“书出去,本就该产生这种效果。” 把目光转向战场,白崇禧的“积小胜为大胜”在随后一年里得以实践。1939年初,日军进攻南宁,桂系第31军依托石灰岩山地组织多点反击,小股部队不断迂回,硬生生把日军拖出补给线。战后,白崇禧写给蒋介石的电报只用了十六字:“山地游击奏功,小胜数十,敌情已顿挫。”这就是“积小胜”的现实注脚。 与此同时,“以空间换时间”的理念也在大后方发挥作用。四川盆地大规模修筑公路、机场、兵工厂,工事布局以年计而非月计。蒋介石心里明白:要的就是把时间拖长到轴心国战略重心出现转移。1941年珍珠港事件后,国际形势彻底逆转,重庆方面更认准毛泽东当年“外线牵制”判断是条活路。 值得玩味的是,《论持久战》在日本国内同样引发关注。东京陆军士官学校情报科翻译室拼凑出不甚流畅的日文版,研读后得出结论:“此书若在中国普及,我军将陷苦斗。”但他们仍旧低估了中国社会动员潜力。多年后,一名皇协军俘虏回忆:“我们从报纸上看到中国人吵来吵去,没想到最后都按那本书的方法来打。”