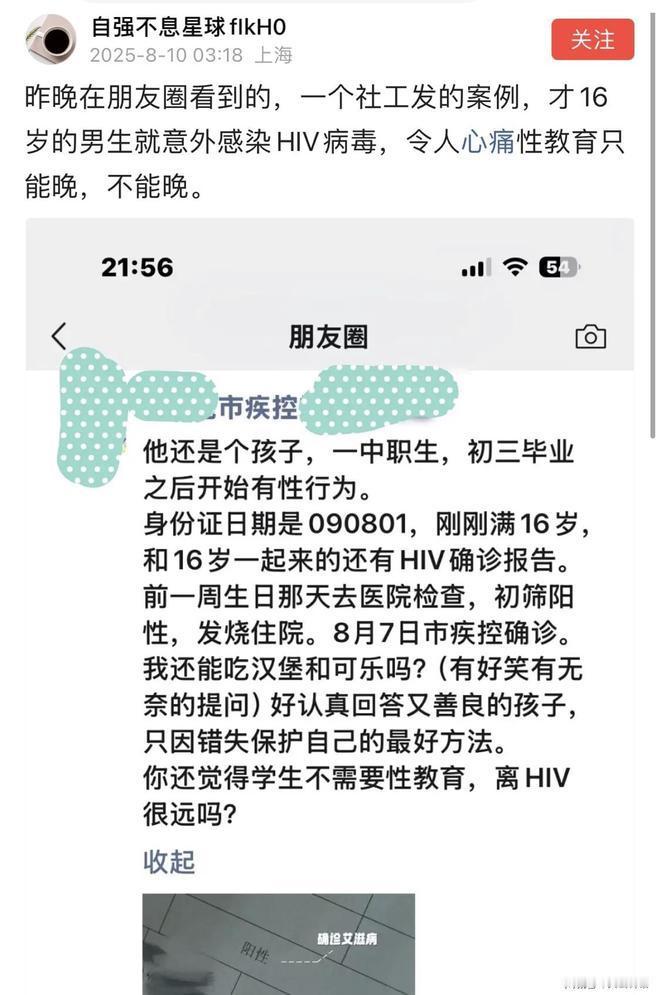

难以置信!网传一16岁小伙初三毕业就有性生活,可是后果他却承受不了,8月10日凌晨,上海徐汇的一位姐姐刷手机,被朋友圈一张截图吓得睡意全无。发图的是她认识的社工,说刚在市疾控碰到一个男孩子,身份证出生日期清清楚楚写着2009年8月1日,才刚吹完十六根蜡烛,就接到HIV确诊报告。社工的原话是:“孩子进门先问:阿姨,我还能吃汉堡和可乐吗?”一句话让人又心疼又无奈。原来这孩子今年6月才从初三毕业,读的是中职,暑假里跟社会上认识的朋友发生了性关系,谁也没提醒他用安全套,结果上周开始发高烧,到医院一查,初筛阳性,8月7号市疾控盖章确认,人生就这样被分成两半。 消息一出,评论区像炸了锅。有人骂“才十六岁就乱来,活该”,更多人把火力对准家长和老师:“天天防早恋,防到孩子连安全套长啥样都不知道。”还有网友晒出自己十六岁时的作业本:“我们当年生理课讲到男女区别老师就脸红跳过,现在轮到孩子们用生命补课。”也有人悲观:“艾滋离校园并不远,只是大人假装看不见。” 说到底,板子不能只打在孩子身上。家长觉得“小孩子哪懂这些”,把性教育当洪水猛兽;学校怕家长投诉,生物课本翻到生殖系统那一页就让学生“自习”;社会上网盘里到处是资源,可没人告诉孩子怎么分辨对错。于是好奇、冲动加无知凑成一场悲剧。孩子最信任的大人集体失声,等于把方向盘交到十六岁的手里,还指望他一路不翻车,怎么可能。 一旦染上HIV,一辈子都得吃药。每天定时定点,一顿不能漏,漏了病毒就可能变异,药就得升级,越好的药越贵,医保报销后每月还得几百上千;最怕的是耐药,一旦无药可用,免疫系统就像没城墙的城市,感冒都能要命。升学、找工作、谈恋爱都得先想“要不要告诉对方”,说了怕歧视,不说良心过不去。将来想结婚生孩子,还得靠医学干预阻断母婴传播,光检查和治疗就是一笔不小的开销。十六岁本该攒零花钱买球鞋,现在却得攒药钱,连可乐都要先想想糖分会不会影响指标,这份小心翼翼要伴随一生。 性教育不是教孩子怎么“早点破戒”,而是告诉他们:身体是自己的,底线是安全。如果当初有人大大方方给他看一盒安全套,告诉他“不想用就得承担后果”,也许故事会重写。现在悲剧已经发生,只能希望更多家长、老师、社工别再装睡,把知识、尊重、选择权交给孩子,别让下一个十六岁再哭着问“我还能活多久”。

![中国有修仙者这事瞒不住了[笑着哭][笑着哭][笑着哭]网传的8月6日北京雷](http://image.uczzd.cn/15662765572679456689.jpg?id=0)