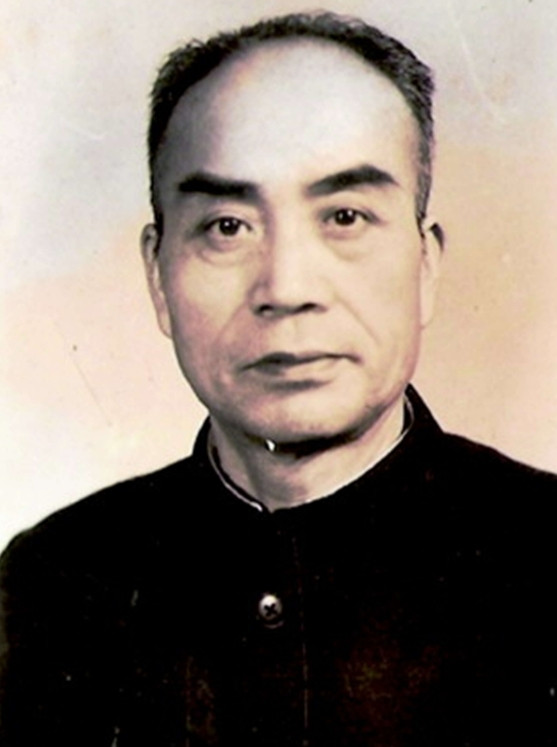

1923年,19岁的丁玲爱上了老师瞿秋白。不料,瞿秋白却娶了她的闺蜜王剑虹。54年后,丁玲轻轻一笑,对儿子说:“其实,秋白更爱我。” 桃源县女子师范的走廊很长,冬天一吹风,木地板会发出脆生生的声响。王剑虹常从那头走过来,腰板直得像一把竖着的剑,鞋跟敲在地上,干净利落。她的眼睛不爱乱看人,却藏着一股锐劲,好像总在追着什么。那会儿,她是二年级的学姐,台上敢和老校长辩得面红耳赤,台下又能用几句话点燃一群人的情绪。台下的丁玲,那时年纪小两岁,看着这位学姐的背影,心里既觉得有距离,又忍不住多看几眼。 两人真正有交集,是几年之后。王剑虹去了上海,在女界联合会忙得脚不沾地,寒假回乡探望时,顺道拜访丁玲的母亲。说起外面的世界时,她带着兴奋的味道,提了个建议——要不要去上海闯一闯。丁玲没犹豫,就这么收拾行李跟着走了。那年冬天,亭子间的房梁上挂着风干的衣物,水缸里有股潮味,她们用一个小炉子烧水煮饭,夜里窝在一条被子里翻书。吃的是冷馒头,聊的却是热乎乎的理想。 1923年的南京,闷热像湿布一样贴在身上。柯庆施推门进来,身后跟着个瘦高的青年,眼镜后是一双不急不慢的眼睛,开口是南方官话,间或抛一句轻巧的笑话,像打水漂一样在气氛里荡开涟漪。瞿秋白,刚从苏联回来,带着莫斯科的尘土味,也带着一本本俄文书的墨香。几次茶馆里的长谈,从苏俄小说聊到旧体诗,再延伸到动荡的局势。书桌上摊着诗稿,茶杯里漂着茶叶梗,空气里有股潮木味混着油墨味。 史料能确证的是,当年瞿秋白确实建议两个姑娘去上海大学听课。上大的教室不大,窗外是夹着江风的湿气,讲台上的沈雁冰绘声绘色地说古希腊神话,俞平伯轻吟旧诗,声音像水波一样柔和。瞿秋白身为教务长,三不五时就去她们的住处,聊文学,也聊时事。 至于感情,史料里并没有明确记载谁先爱上谁,只留下两种流传的说法。一种说瞿秋白更爱丁玲,是丁玲为了成全闺蜜才退后一步;另一种说丁玲心生好感,但瞿秋白更倾向于性情内敛的王剑虹。这些没有一手信札可以佐证,只能存在在传闻里。 1924年年初,两人的婚事成了现实。新婚不久,他们与丁玲和施存统夫妇同住一幢房子,楼道里常有洗衣的水声,傍晚有人煮饭的香气。那段时间,瞿秋白和王剑虹常写诗赠答,王的笔下细腻温柔,瞿的字句带着书卷里的风霜味。 夏天,屋子里的空气闷得发热,王剑虹的咳嗽一声接一声。她本就有肺病,婚后病情加重。七个月的婚姻,最后停在了病榻上。棺木上的白花很轻,风一吹,像要飘走。丁玲从湖南赶回来,迎接她的只有堂妹的泪眼。瞿秋白去了广州,没有参加葬礼,这个细节留在了她心里,成了疙瘩。 从史料看,王剑虹的母亲和姐姐都因肺病去世,她的病与瞿秋白无直接因果。可在感情的世界里,道理并不总能冲淡怨意。更让丁玲难受的,是不久之后瞿秋白与杨之华结婚。杨不是年轻的姑娘,早有婚史,还带着女儿,但两人的婚姻一直很稳,瞿对继女如亲生。这是一种从风浪里退回到安静港口的选择。 1935年,瞿秋白被捕,在生命的最后时刻写下《梦回》:“山城细雨作春寒,料峭孤衾旧梦残。何事万缘俱寂后,偏留绮思绕云山。”这首诗被不少研究者解读为怀念王剑虹,但诗中未提姓名,解释只能停在可能性。 丁玲晚年提起他时,说他有文人的脾气,却不是怕死的人。瞿秋白被污蔑为叛徒时,她公开为他辩护。坊间还流传一句话,说她曾对儿子表示“秋白更爱我”,但这一句至今未见确凿史料,只能归入传闻。 把这段故事看作三角恋很容易,可放回二十年代的背景里,就多了别的光影。那是一个青年人渴望改变、试探边界的年代。王剑虹的胆识和格局塑造了丁玲早期的方向,瞿秋白的学识与气度让两位年轻女子看到更大的世界。三个人的交集,是青春的热烈,也是时代的剪影。 黄昏的江面上,风吹得细浪发亮。可以想象那一年夏天的上海,弄堂里的石板路还有余温,茶馆的檀香味顺着风飘出去,楼上的灯影落在窗棂上,像翻动的诗页一样,一页一页,留在了历史里。