1979年5月,新疆军区司令员吴克华的车队拐过奎屯兵站,他突然指着远处山尖上的小红点:“那哨所,去看看!”司机嘀咕:“地图上都没标呢…”

1979年5月的天山北麓,戈壁滩上的风卷着砂砾打在吉普车挡风玻璃上啪啪作响。

新疆军区司令员吴克华揉了揉被阳光刺痛的眼睛,车队刚过奎屯兵站不久,他突然拍了下大腿:"山头上那个红点瞧见没?拐过去看看!"

司机王铁柱手忙脚乱翻着军用地图,泛黄的图纸上这片区域除了等高线几乎一片空白。

车轮碾过碎石路的动静惊动了哨所里的赵大刚,这个山东汉子正蹲在哨所外墙根底下择野菜,望远镜里突然冒出七八辆军车的阵仗让他差点把菜篮子扣地上。

要知道这处海拔4000米的达坂哨所平时三个月都见不着辆补给车,更别说挂着军区牌照的车队。

炊事班长老马抄起半自动步枪就往瞭望塔跑,边跑边喊:"全体注意!不是演习!"

吴克华此刻正深一脚浅一脚往山上爬,老爷子当年在四野带兵时就以爱搞突击检查出名,调任新疆后更把北疆所有边防哨所跑了个遍。

参谋部准备的行程表永远赶不上他临时起意的决定,就像今天这个连军用地图都没标注的哨所。

随行参谋小声提醒:"司令员,这哨所电台上周刚报修,通讯时断时续的......"话没说完就被呼啸的山风噎了回去。

哨所门前的场景让所有人愣在原地,三间干打垒土房围成的小院里,晾衣绳上挂着洗净的军装,菜畦里的萝卜苗顶着露水,墙角整整齐齐码着二十多个空罐头盒,每个都擦得锃亮,摆成了"八一"字样。

赵大刚带着两个兵站得笔直,三人棉袄袖口都打着补丁,但绑腿扎得比阅兵式还标准。

"报告首长!达坂哨所应到三人,实到三人!"赵大刚的山东口音在山风里格外响亮。

吴克华没说话,径直走进哨所,木板搭成的床铺上,被子叠得像豆腐块,墙上挂着用桦树皮刻的中国地图,边境线位置密密麻麻扎着小针孔。

炊事班长老马不好意思地解释:"咱每顿饭前都对着报纸核一遍国界线,有变动就扎个新孔......"

随行的作战处长突然发现土墙上贴着张特殊的日历,每个日期下面都画着不同符号,赵大刚挠着头解释:"这是俺们发明的'天气密码',闪电代表电台故障,雪花是补给延误,太阳是能收到广播的日子。"

他说着指向最近连续七个阴云符号,"上次收到外界消息还是二十三天天前。"

下山时吴克华的车在砾石滩上抛了锚,老爷子索性坐在石头上看参谋们手忙脚乱修车,突然问随行记者:"知道为什么我要来这种地图上都找不着的地方?"

他指着远处雪山反射的阳光,"这些兵守着国门,却连收音机都听不全,可你看见没有,他们罐头盒摆的八一两个字,比乌鲁木齐阅兵场的彩排还齐整。"

当晚的军区党委会上,吴克华把达坂哨所的桦树皮地图摊在桌上,三个月后,北疆所有边防哨所配发了新型无线电设备,总后专门调拨的保温蔬菜大棚材料也陆续运抵各个山口。

赵大刚他们收到设备那天,哨所的"天气密码"日历上画了个大大的太阳,下面歪歪扭扭写着:"今日收到北京声音。"

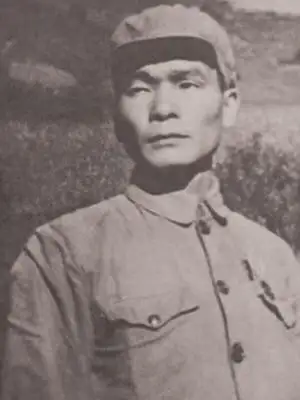

多年后退役的老马在济南开了家小饭馆,墙上最显眼位置挂着张泛黄照片,三个满脸高原红的士兵站在土房前,背后是吴克华题写的"达坂哨所"木牌。

有食客问起这段往事,老人总要先擦擦手才指着照片说:"瞧见没,当年苏联坦克在阿拉山口摆着,咱司令员就信这个理,界碑不在纸上,在当兵的人心里头硌着。"

评论列表