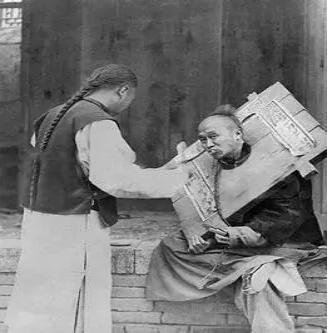

古代砍头时,为何犯人会乖乖跪下不反抗?其实有4大原因不得不跪 在古装剧中,我们常看到这样的场景:刽子手高举大刀,即将行刑,而犯人大多乖乖下跪,等待命运的裁决。 但你是否想过,这些即将赴死之人,为何在生命的最后一刻如此顺从? 时间回溯到古代,当一个人踏入监牢,噩梦便开始了。 监牢内阴暗潮湿,四季的恶劣气候在此交织,侵蚀着犯人的身体。 食物匮乏,残羹冷炙甚至断粮成为常态,再强壮的人也会在饥饿与病痛的双重折磨下日渐虚弱。 那些身怀武艺的囚犯,在行刑前还会被挑断手筋脚筋,彻底失去反抗能力。 押赴刑场时,沉重的枷锁如同恶魔的利爪,每走一步都耗尽他们最后的体力,让站立都成为一种奢望。 当断头饭摆在面前,这看似“仁慈”的最后一餐,实则是精神摧毁的开始。 面对死亡的逼近,有的犯人因恐惧而难以下咽,身体愈发虚脱;有的则狼吞虎咽,却也无法改变绝望的结局。 而公开行刑更是一场羞辱的盛宴,官员当众宣读罪状,将犯人的尊严踩在脚下。 在那个重视颜面的社会,这种 “社会性死亡” 让他们的心理防线彻底崩塌。 古代律法中的“株连”,如同高悬在犯人头顶的达摩克利斯之剑。 为了保护年迈的父母、年幼的妻儿,他们只能选择顺从。 在亲情的羁绊下,他们的膝盖被无形的力量压弯。 而刽子手中也存在着“潜规则”,犯人跪着的姿势最便于他们一刀毙命,这关系到刽子手的“工作绩效”。 若犯人不配合,便可能遭受钝刀锯割的极致痛苦。 在这种种压力下,下跪成了犯人们无奈的选择。 然而,历史总有一些闪耀的例外。 1898年,谭嗣同在菜市口刑场,高唱“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,昂首受戮。 他本有机会逃走,却选择用自己的鲜血唤醒国人。 1927年,陈独秀的长子陈延年,面对刽子手“跪下”的喝令,掷地有声地回应:“革命党人只有站着死,决不下跪!” 他以 29 岁的年轻生命,践行了对革命的忠诚。 他们为何能在绝境中傲然挺立? 因为他们心中有超越生死的理想和信念。 谭嗣同希望以自己的牺牲推动变法,陈延年为了共产主义事业甘愿奉献一切。 他们的站立,是对旧时代枷锁的反抗,是新时代思想觉醒的曙光。 从古代犯人普遍下跪,到革命志士毅然站立,这一姿态的转变,反映的是时代的巨大变革。 在当下,虽然刑场的场景已不复存在,但类似“下跪”的现象仍以不同形式出现。 比如职场中,一些人因权力压迫而被迫妥协;网络世界里,也有人因舆论压力而选择沉默。 而那些为了正义、为了理想敢于“站立”的人,依然值得我们敬佩和学习。 历史虽已远去,但它留下的思考,始终影响着我们的现在和未来。