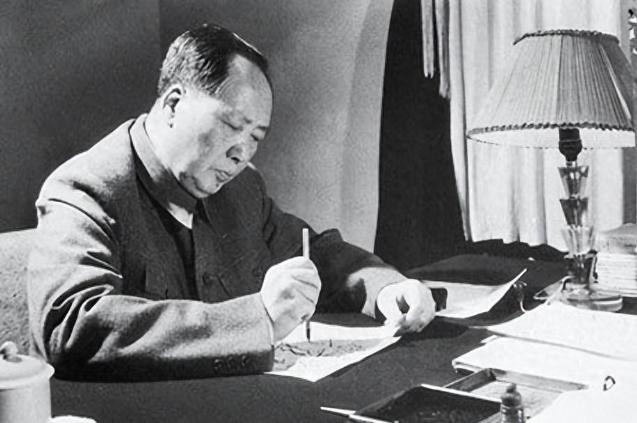

看了毛主席读《三国》时对夷陵之战的批注,我不得不再次敬佩伟人,他不愧是创造出“四渡赤水”的天才军事家! 夷陵之战爆发于公元221年。此前,孙权突袭荆州,斩杀关羽,这一事件成为刘备兴兵伐吴的导火索。刘备称帝后,亲率大军,气势汹汹地扑向东吴。从情感层面看,刘备与关羽情同手足,“寝则同床,恩若兄弟”,关羽之死,刘备痛心疾首,报仇雪恨的念头在其心中熊熊燃烧。从政治角度而言,荆州的丢失,使刘备集团的战略布局遭受重创。 荆州乃兵家必争之地,它地域辽阔,交通区位优势明显,长江中游横贯其中,西进可入益州,东下可达扬州,北上能抵豫州,有着雄厚的经济和人力基础。诸葛亮在《隆中对》中明确指出,“若跨有荆、益”是实现“霸业可成,汉室可兴”的关键前提。如今荆州易主,刘备集团的发展陷入困境,刘备试图通过东征夺回荆州,恢复集团的战略构想。 然而,刘备在这场战役中的指挥却存在诸多失误。他率领大军沿长江南岸,从巫峡至夷陵一带,连营七百里,以树栅为营寨。 近代学者卢弼在《三国志集解・陆逊传》里,引用清代学者钱振锽的评论:“陆逊破先主,无他奇策,只令军士各持一把茅耳。意先主连营,皆伐山木为之,故易火。若土石为之,逊其如之何?”钱振锽认为,陆逊破刘备不过是用火攻,若刘备以土石垒营,陆逊便无计可施。但毛主席却有着更为深刻的见解,他批注道:“土石为之,亦不能久,粮不足也。宜出澧水流域,直出湘水以西,因粮于敌,打运动战,使敌分散,应接不暇,可以各个击破。” 在军事家毛主席看来,土石垒营虽可抵御火攻,却会面临粮草供应不便的难题,无法保障刘备的持久进攻。毛主席一贯主张“你打你的,我打我的”,坚持从实际出发,实行灵活机动的作战策略。他认为刘备欲胜吴军,应“打运动战”。从地图上看,夷陵南边的澧水流域地势复杂,吴军防守相对薄弱。刘备若从此处进攻,能使吴军分散兵力,陷入被动局面。蜀军可凭借灵活的战术,各个击破吴军。这种战略构想,与毛主席长期的战争实践经验以及他的军事战略思想高度契合。 回顾历史,毛主席指挥战争的卓越才能有目共睹。在抗日战争时期,面对敌强我弱的严峻形势,他提出“持久战”的战略方针,指出中国抗战将经历战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,为中国抗战指明了方向。在解放战争中,毛主席灵活运用战略战术,指挥人民解放军巧妙地进行运动战、阵地战、攻坚战等。例如在辽沈、淮海、平津三大战役中,他精准把握战机,根据不同战场的实际情况,制定出独特的作战方案,最终取得了决定性的胜利。 倘若毛主席指挥夷陵之战,他必定不会被一时的情感所左右,而是会从全局出发,冷静分析敌我态势。他可能会像在抗日战争中那样,充分发挥运动战的优势,避敌锋芒,寻找敌人的弱点。或许他会派遣小股部队在正面与吴军对峙,吸引其主力,而主力部队则迅速从澧水流域迂回包抄,出其不意地打击吴军。同时,他还会注重团结一切可以团结的力量,争取武陵地区蛮夷的支持,壮大自己的实力。在作战过程中,毛主席必定会强调军队的纪律和士气,使蜀军上下一心,奋勇作战。 历史虽无法假设,但通过毛主席读《三国志集解》时对夷陵之战的批注,我们更加深刻地领略到毛主席卓越的军事智慧和战略眼光。他对战争全局的把握、对战术的灵活运用,无不令人钦佩。