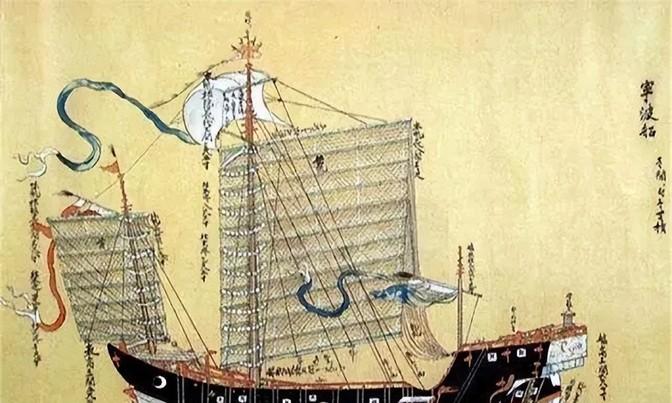

古代没有焊接技术,为何木船不会漏水?古人的智慧你想象不到! 数百年前,没有现代焊接技术,一艘艘纯木巨舰却能穿梭大洋,抵御风浪。 这份奇迹背后,是古人从选材到航行环环相扣的系统性智慧,至今仍在时光中闪耀。 福建沿海的老船坞里,匠人仍在延续祖辈的手艺。 选木时,目光始终锁定柚木、椿木这类硬木,它们天生耐海水侵蚀。 切割木料时,木纹走向被反复校准,确保每块船板都能精准受力。 特殊工序中,木材会浸入天然树脂,仿佛给未来的航船镀上一层隐形防护膜。 拼接船体的过程,藏着古人的巧思。 波浪形接口像自然生长的榫卯,彼此咬合紧密,再配上特制木锤敲入的铁钉,每十厘米一枚的密度,既加固了结构,又避免木材开裂。 这种设计让船板在风浪中不易错动,从根源上减少缝隙。 防水的秘诀,藏在三重防护里。 麻絮被捣成绒状,塞进木板缝隙,遇水后便会膨胀,将通道堵得严严实实。 紧接着,石灰与桐油调和的灰浆被抹在上面,干燥后形成坚硬的防水层。 最后,船身要经过反复刷涂桐油,氧化后的油膜像琥珀般包裹木材,隔绝海水同时延缓腐烂。 去年海南自贸港仿古帆船下水前,工匠们仍用这套古法养护,让老手艺在新时代继续发光。 船体内部,一道道樟木隔板将船舱分成独立空间。 这种水密隔舱设计,在宁波博物馆的明代商船残骸中清晰可见。 即便船底触礁,海水也只能困住一两个舱室,其余部分依旧保持干燥,为船员争取修复时间。 如今,现代邮轮的水密门设计,仍能看到它的影子。 动力系统的设计,处处体现对自然的顺应。 桅杆上的硬帆缝着横向竹条,既能抵抗强风撕裂,又能形成理想的受风曲面。 借助复杂的滑轮索具,逆风时也能走出“之”字形航线。 无风时,船底暗舱的巨桨便派上用场,人力与风力交替,推动船体前行。 船尾的大舵可升可降,深水区下沉增强操控,浅滩时升起避免触底,灵活应对不同海域。 航海的智慧,藏在对天时地利的把握中。 冬季信风南下时,泉州港的船队便扬帆起航,借风力加速前行;夏季南风起,又循着原路返航。 货舱里,景德镇瓷器被绿豆层层包裹,既能缓冲防震,航行途中豆子发芽,又成了船员补充维生素的新鲜蔬菜。 夜观星象、昼用罗盘,古人在茫茫大海中从未迷失方向。 今年初,北海博物馆用 3D 扫描复刻南宋商船,屏幕上犬牙交错的柚木接口、缝隙里的桐油灰浆清晰可见。 电镜下,麻絮纤维遇水膨胀30%的细节,印证了古人防水工艺的精妙。 而重走海上丝绸之路的“沧澜号”,在台风中安然无恙,正是得益于出发前的桐油养护。 这些流传千年的技艺,如今正以新的方式延续。 IMO古船复原指南收录了这套复合防水体系,海南的仿古帆船上,捻缝匠敲钉的声音仍在回响。 古人与海洋对话的智慧,从未因时代变迁而褪色,反而在历史长河中愈发清晰。