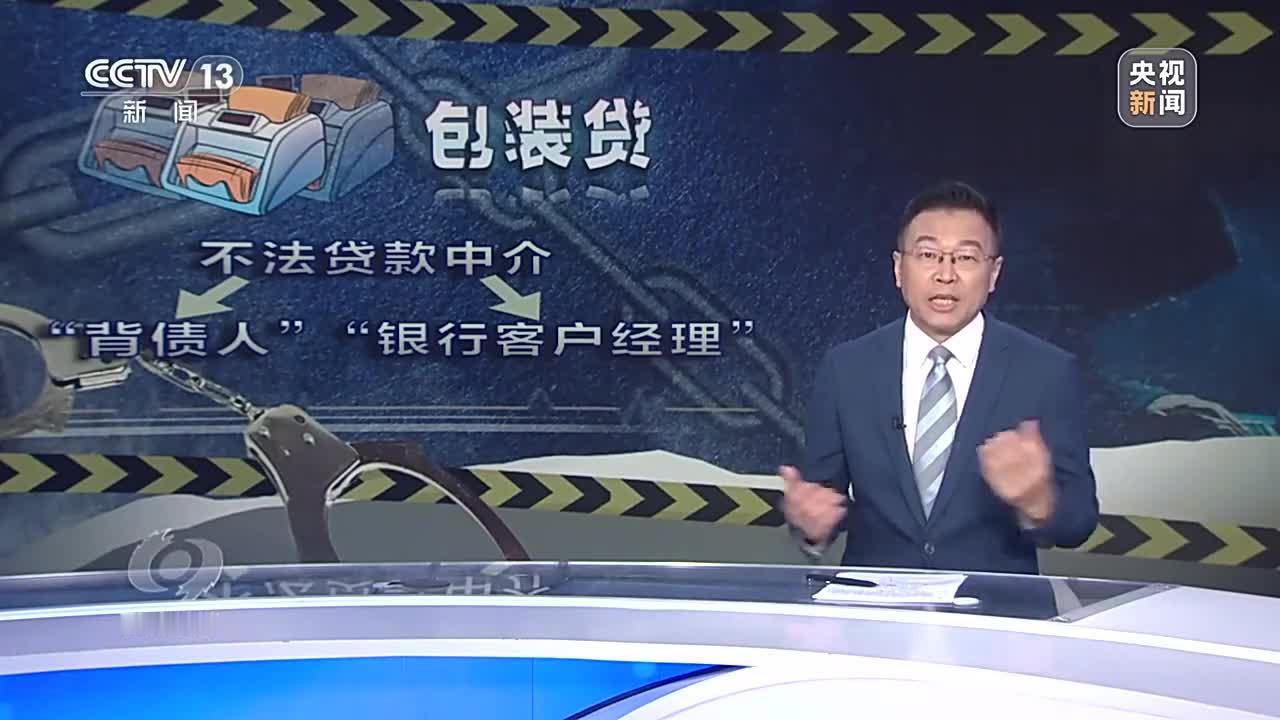

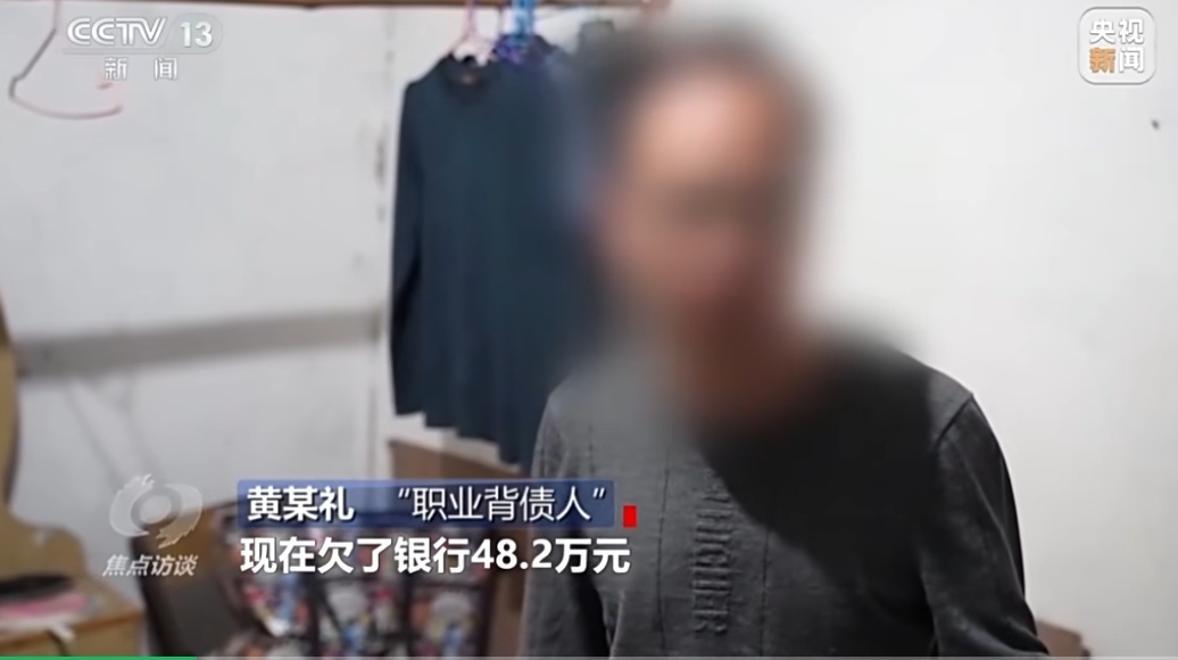

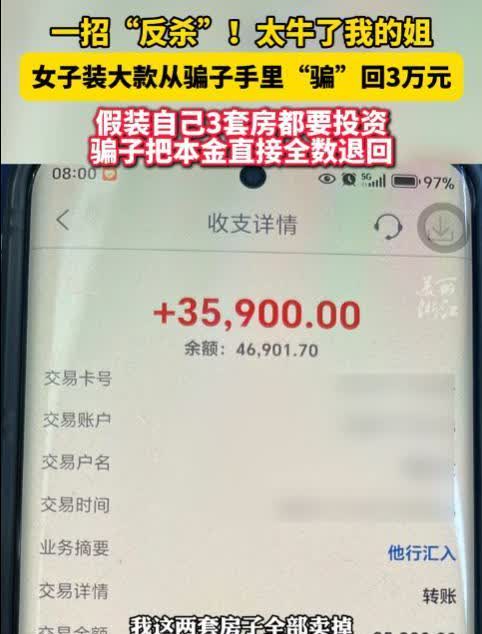

前段时间,央视曝光一个让全网震惊的新闻,近两年在缅北被大力打击后,国内出现一种新型诈骗手段,叫做“职业背债人”,参与者涉案金额高达百万甚至上千万,简直比缅北诈骗还要狠。那具体是怎么回事? 央视近期曝光了一种新型骗局,比缅北诈骗更令人心惊——“职业背债人”陷阱。 那些网络上“签个字就能躺赚20万,不用还”的诱人广告,背后藏着的是百万负债、征信报废甚至牢狱之灾。 这不是什么生财之道,而是中介精心设计的圈套:他们利用普通人的信用从银行套取贷款,自己瓜分大部分资金后消失,留下背债人独自面对天文数字般的债务和法律责任。 这场骗局的目标人群十分明确。 涉世未深的大学生、农村打工青年常常成为首选,他们社会经验不足,容易被“轻松赚钱”的说法诱惑。 中介会忽悠大学生冒充公司高管,伪造收入证明骗取贷款; 让农村青年冒名担任“公司法人”,做假流水申请千万级贷款,实际到手的钱却不到两成。 更令人气愤的是,一些弱势群体也未能幸免,农民工、孤寡老人甚至绝症患者,这些收入低、文化水平不高的人群,因为征信“清白”,反而成了中介眼中的“优质资源”。 广东的许明就是典型例子,这位来自乡村的年轻人被社交平台上“3个月赚200万,代价是成为老赖”的宣传吸引。 他觉得“大不了就是坐不了高铁、飞机”,却不知道这个决定会让自己背上一辈子还不清的债。 工地工人陶天则是稀里糊涂入了局,中介说只需配合购房流程就能拿酬劳,还承诺房贷由中介偿还,即便出问题也会有人解决。 他明知可能违法,还是抱着侥幸心理伪造了收入证明和社保记录,一步步走进陷阱。 这个骗局早已形成严密的产业链,从“拉人头”到跑路各环节分工明确。 中介先通过社交平台、熟人网络锁定目标,用“三个月赚够一辈子钱”的话术引诱急需用钱的人。 接着,他们会把普通人包装成“优质客户”:初中毕业的许明成了年收入10万元的财务经理,餐饮店老板孙玉被打造成有大量资产的公司高管。 这些包装全靠伪造材料完成,从工作单位、住址到公积金缴纳记录,无一不假。 材料准备好后,中介会带着背债人去银行申请贷款。 他们往往会选择房贷、经营贷等大额贷款,甚至“一房多贷”——先通过高评高贷套取第一笔资金,再以装修、消费等名义申请更多贷款。 福建的黄某就经历了这样的操作,中介先以40多万价格将价值20万的房子转让到他名下,骗取34万抵押贷款,接着又以装修为由申请贷款,前后共套取48.2万元。 但这些钱里,黄某一分未得,全被中介和原房主瓜分,中介仅在一笔6万元的贷款中就抽走了3.6万元。 更让人愤怒的是,有些银行职员会与中介勾结,成为骗局的帮凶。 他们利用职务之便放松审核,让明显不符合条件的人顺利拿到贷款。 骗局的代价最终全由背债人承担。 他们拿到的“好处费”通常不足债务总额的10%,却要面对全额还款责任。 一旦逾期,银行会通过法律途径追讨,法院会强制查封拍卖名下财产,微信、支付宝账户都会被冻结,基本生活都成问题。 若仍不还款,就会被列入失信被执行人名单,不仅坐不了高铁飞机,还会影响子女升学就业。 上海市一起案件中,30名参与背债的人因贷款诈骗罪被判2年3个月至2年半不等有期徒刑。 根据法律规定,骗取贷款造成金融机构重大损失(50万元以上)的,可处3年以下有期徒刑;若以非法占有为目的诈骗贷款,最高可判无期徒刑。 目前各地已开始打击这类犯罪,安徽、山东等地侦破多起涉案金额数千万元到上亿元的案件。 金融机构也在加强风控,通过大数据筛查异常交易,对重点岗位人员实施轮岗审计。 深圳试点的个人破产制度,为“诚实而不幸”的债务人提供重生机会,但会严格审查欺诈行为。 这些措施虽能起到一定作用,但要彻底铲除这个毒 瘤,还需要银行把好审核关,更需要每个人看清“轻松获利”背后的陷阱。 信用是人生的宝贵财富,一旦失去,影响的不仅是自己,还有整个家庭的未来。 所谓“职业背债”,不过是中介用小利设下的圈套,千万别让一时的糊涂,毁掉一辈子的人生。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。 信源: 原文登载于光明网2025年08月19日关于《“职业背债”:“躺赢”还是“血亏”?》的报道