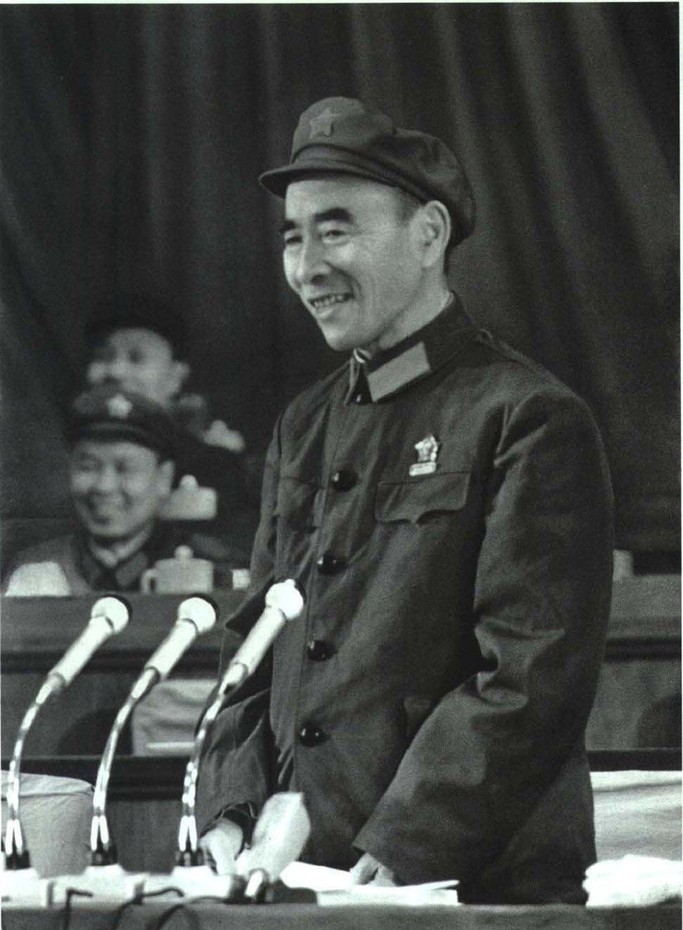

1952年,彭德怀访问苏联期间,他想看人家的原子弹,却被苏方一口回绝。正在彭总郁闷之际,陈赓悄悄出了个主意,彭总大呼:你小子,真是个天才! 当时,朝鲜战场打得正激烈,彭德怀彭总,咱们的志愿军总司令,受邀去了一趟苏联。那时候苏联是老大哥,咱们心里那份敬仰和学习的心情,甭提多热切了。彭总这次去,除了谈军事合作,心里还有个大疙瘩,一个特别想亲眼见识的东西——原子弹。 这玩意儿在当时,就是神话,是绝对力量的象征。美国佬动不动就拿这东西在咱们家门口晃悠,搞核讹诈。毛主席早就说了,“我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。” 彭总在前线,对这种压力的感受比谁都深。所以到了莫斯科,他就跟苏方提,能不能让我们开开眼,看看原子弹长啥样? 结果呢?人家一句话就给顶回来了:不行,这是绝密。 这一下给彭总堵得,心里那叫一个郁闷。你想啊,咱们在前线流血牺牲,某种程度上也是在保卫整个社会主义阵营的东大门。来看一眼你的“镇宅之宝”,学习一下,怎么就不行了?这口气,搁谁都难咽下去。 那几天,彭总脸上都没啥笑容,估计心里正琢磨着这事儿呢。就在这时候,陪同出访的陈赓大将看出了门道。陈赓这个人,脑子活,鬼点子多,是出了名的“军中智多星”。他看彭总闷闷不乐,就悄悄凑过去,出了个主意。 具体说了啥,彭总听完一拍大腿,郁闷一扫而光,指着陈赓就乐了:“你小子,真是个天才!” 陈赓到底说了个啥天才主意?其实说破了很简单。他说:“老总,真的原子弹他不给看,军事博物馆里总有教学模型吧?咱们去看模型,不也一样能了解个大概结构和原理嘛!” 这事儿多有意思。它就像一个缩影,把咱们国家当时面临的窘境和骨子里的那股劲儿,全给照出来了。一方面,是求人看一眼核心技术而被拒的无奈和屈辱;另一方面,是陈赓这种“东方智慧”的体现——正门走不通,咱就想办法开窗户,绝不傻待着。 这不仅仅是个小聪明。陈赓的这个“天才”主意,恰恰点燃了我们后来一切科技自强的引信。它告诉我们一个最朴素的道理:靠别人,是靠不住的。想不受气,想挺直腰杆,唯一的路就是自己干,自己有! 从莫斯科的军事博物馆,到后来罗布泊戈壁滩上那一声惊天动地的巨响,这条路我们走了12年。这12年里,有多少故事?苏联专家撤走,图纸都带走了,留下一堆烂摊子。咱们的科学家,像邓稼先、钱学森他们,靠着算盘和手摇计算机,愣是把数据给算了岀来。 邓稼先为了核事业,隐姓埋名28年,临终前还在念叨:“不要让人家把我们落得太远。” 这是一种什么样的情怀?这就是我们这个民族的脊梁。 时间一晃到了今天,咱们的“天宫”空间站正在头顶上几百公里的轨道上安然运行,新一批的航天员刚刚完成了太空行走任务,他们传回的地球影像,美得让人心醉。 就在上个月,咱们第四艘航空母舰的首次深海海试数据公布,各项指标完全达到了设计预期。很多军事迷朋友都在讨论,这艘大家伙的电磁弹射技术又有了新的突破。再看看南海上空,咱们自己的五代机巡航已经成为常态。 这一切,跟70多年前彭总在莫斯科那个“小小的愿望”形成了多么鲜明的对比。当年,我们想看一眼别人的“模型”都那么费劲。今天,我们自己成了标准,成了别人研究和追赶的对象。 这种感觉,就像你小时候特别羡慕邻居家的小霸王游戏机,求着玩一会儿人家都不乐意。于是你发奋图强,几十年后,你不仅自己开发出了全世界最牛的游戏主机,还制定了整个行业的规则。这就是自力更生的力量。 陈赓大将,不仅是个战场上的常胜将军,更是个有远见卓识的战略家。抗美援朝结束后,他被朝鲜战场的现代化战争深深震撼了,回来就立刻向中央建议,要创办我们自己的军事工程学院,培养顶尖的军事科技人才。这就是后来大名鼎鼎的“哈军工”。 钱学森后来参观哈军工,都感慨地说,陈赓能在那么艰苦的条件下,这么短时间里办起这么一所高水平的综合性军事技术学院,在世界上都是个奇迹。 所以,从在莫斯科出主意“看模型”,到回国后下决心“造摇篮”,陈赓心里那根弦一直绷着,那就是:核心技术,国之重器,必须牢牢掌握在自己手里。 如今,我们不再需要去别人的博物馆里“偷师”了。我们有自己的北斗导航,有自己的量子通信,有自己的人工智能算法。当年的那份郁闷,早已化作了今天我们每一个中国人发自内心的自信和底气。 但我们永远不能忘了彭总当年那份憋屈,不能忘了陈赓那个“天才”的急中生智。因为那里面,藏着我们这个民族能够走到今天,能够一次次从逆境中崛起的根本密码。 这个密码就是:永远不要把自己的命运,寄托在别人的善意上。 真正的安全感,来自我们自己手里的力量。