古代的裙裳都几乎拖着地面了,是不是得经常洗? 当我们欣赏古代绘画中那些衣袂飘飘的华丽裙裳时,不禁会好奇:这些拖地长裙难道不会弄脏吗?古人是否需要经常清洗这些华服? 答案可能出乎你的意料——在古代,服装的清洁问题完美体现了阶级差异的巨大鸿沟。 现代人很难想象古代贵族对服装的奢侈程度。汉代史料记载,汉文帝曾专门命令慎夫人“衣不得曳地”,这反而说明当时后妃的服装正常都是拖地的。 对皇室而言,衣服穿一次就丢弃才是常态。清朝内务府仅龙袍的专职织造人员就达2602人,近三千人专门为皇帝制作衣服,这些华服怎么可能有机会被穿第二次? 就连以节俭闻名的唐文宗,曾因穿了件洗过三次的衣服就向百官炫耀。史书上特别记载“服浣濯之衣”的皇帝寥寥无几,包括北魏孝文帝、梁武帝、唐宣宗等,而这恰恰成为他们被史官称赞的美德。 贵族们的华服不需要频繁清洗,原因很简单:他们根本不会让衣服变脏。 贵族家中仆从成群。以陈朝沈皇后为例,她以朴素著称,即便如此“左右近侍才百许人”。这些仆人的日常工作就是,保持环境一尘不染,让主人的华服没有机会沾上灰尘。 贵族出行都有代步工具,无论是马车还是轿子,都能保证他们的衣服不会直接接触地面。上下车轿时,还有仆人跪地作为垫脚,确保衣摆不会被弄脏。 与贵族相反,平民百姓的服装讲究实用至上。普通女性穿着“下裳齐足”的服装,但为了避免弄脏,她们很少随意出门。宋代《清明上河图》中女性寥寥无几,正是这种生活方式的真实写照。 平民服装多用粗布麻衣制作,一件贵族袖子的布料就足够给平民做一身衣服。这种阶级差异在服装用料上表现得淋漓尽致。 即使需要清洗,古人的洗涤方式也与现代大相径庭。没有现代洗涤剂,古人使用皂角、草木灰等天然清洁剂,去污能力有限。 频繁洗涤不仅会损坏衣物材质,还会导致褪色,这对昂贵的华服来说是致命的。因此,贵族们的华服往往采用“穿即弃”的方式,而平民的粗布衣服虽然耐用,但也因为频繁劳动而更容易破损。 古代中国的服饰文化实际上存在两个平行世界:一个是贵族阶级的炫耀性消费,服装更注重美观而非实用;另一个是平民阶级的实用主义,服装以耐穿和方便劳动为第一要务。 这种差异不仅体现在服装长度上,更体现在面料选择、装饰繁简、更新频率等各个方面。贵族女性可以穿着拖地长裙在宫中漫步,而农妇则需要短打装扮以便下田劳作。 从古代服装的清洁问题,我们可以看到阶级社会的真实面貌。贵族不需要考虑洗衣问题,因为他们有无数仆人和充足的资源;平民则因为生计所迫,不得不选择更实用的服装款式。 这种差异提醒我们,在想象古代生活时,不能简单以现代思维去揣测,而应该认识到不同阶级生活方式的天壤之别。一件拖地长裙背后,折射的是整个社会的等级结构与资源分配方式。 如今当我们看到古代华服时,除了欣赏其精美工艺,也不妨思考一下:这些华服背后,是多少织工的心血,又是多少特权阶级与平民百姓生活的巨大反差。 历史的面料,往往比我们想象的更加复杂和多层次。

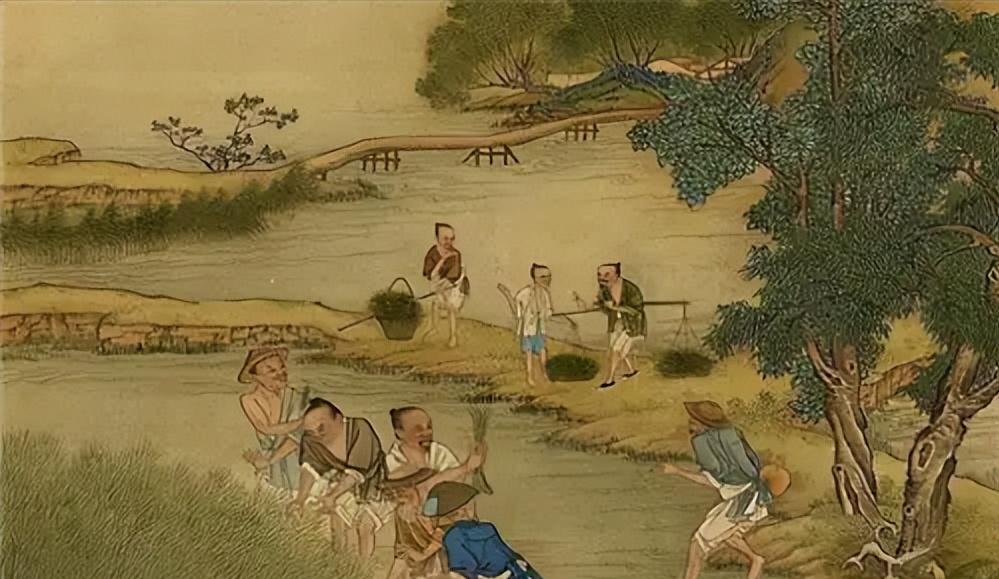

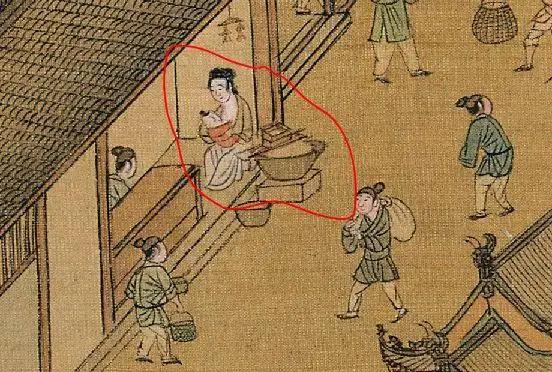

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)