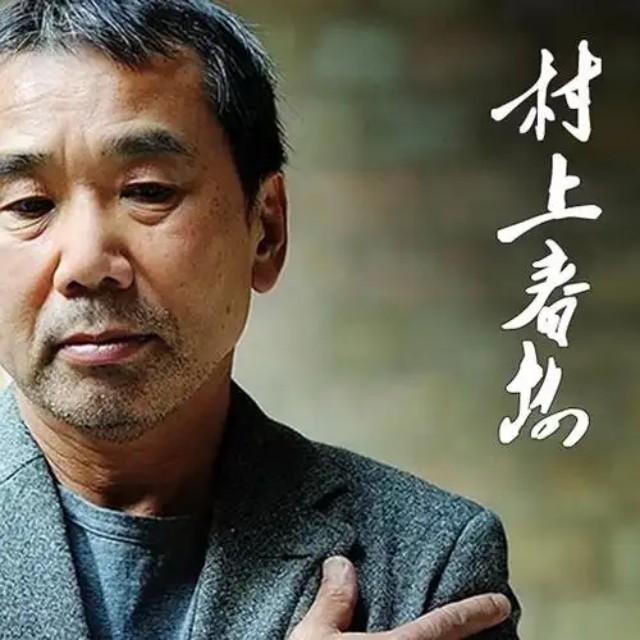

日本作家村上春树曾说:我父亲是侵华日军,我从不吃中国菜,因为我不配,我也不生小孩,因为我的身上流着恶魔的血液。这样的血脉,必须要在我这一代终结。 深夜的佛坛前,老人在烛光下诵经,声音低沉而绵长。那不是一场普通的晨课,而是一种赎罪的仪式,为那些死在异国土地上的人,不论是敌是友。 这个老人名叫村上千秋,曾是侵华日军的一员。站在门外的,是他的儿子,村上春树。 多年以后,村上春树在一次访谈中坦言:“我父亲是侵华日军,我从不吃中国菜,因为我不配。 我也不生小孩,因为我的身上流着恶魔的血液,这样的血脉,必须要在我这一代终结。” 这段发言在中日两国引发了巨大震动,也让世人重新审视这位日本文坛巨匠背后的沉重历史。 村上春树,一位以魔幻现实主义和孤独精神世界著称的作家,作品风靡全球。 但在文字之外,他始终背负着一段无法回避的历史阴影。这份阴影,来自他的父亲,村上千秋。 1938年,年仅20岁的村上千秋三次应征入伍,最终成为日军第16师团的运输兵,随部队转战中国。战争的残酷,不止留在历史书里,也深深刻进了这个家庭的血脉。 村上春树在小学时,曾亲耳听到父亲描述一段战场经历。那是一个沉重的午后,父亲突然讲起部队中一次处决战俘的场景。 日本士兵们用军刀将一名中国俘虏斩首,而那名士兵“毫无恐惧”。父亲说这话时,眼中并无轻蔑,反而充满敬意。 可这段话,却成了村上春树童年永远的创伤。他甚至说:“这段记忆,像烙铁一样,深深地印在我心中。” 从那一刻起,他对父亲的身份,对自己所继承的血液,产生了无法言说的疏离与排斥。这种情绪,并没有随着时间淡化,反而逐步演变成一种决定性的选择。 他与父亲的关系逐渐破裂,二人曾有长达二十多年的沉默,几乎断绝往来。 直到2008年,父亲弥留之际,村上春树才前往医院,与其完成一次“类似和解”的告别。 可这并非终点。在父亲去世后,村上春树开始了一场长达五年的调查。他试图厘清父亲是否参与了南京大屠杀。 他翻阅征兵记录、走访老兵、查阅战史,甚至不惜亲自前往部队旧址。 直到确认父亲是在1938年8月入伍,与大屠杀时间错开,他才如释重负地说:“我终于放下了一个沉重的包袱。” 但这份解脱,并未让他放弃反思。相反,他将这种反思内化为自己生活的每一部分。他与妻子不育,不是生理原因,而是主动选择。 他拒绝让这一段历史的重量延续到下一代。他说:“我不想把这些东西传下去。”不仅如此,他还拒绝食用中国菜。哪怕出访中国,也自带罐头,仅此为食。 他解释道:“我不配。”这不是文化偏见,而是一种极端的个人赎罪方式。他不想以一个“战犯之子”的身份,享用来自被侵犯国家的任何一口食物。 这种对历史的沉重回应,也体现在他的文学中。2017年出版的《刺杀骑士团长》中,他罕见地提到了南京大屠杀。 文中写道:“日军因为没有管理俘虏的余裕,所以把投降的士兵和市民大部分杀害了。”并发出质问:“40万人与10万人的区别到底在哪里?” 实际上,早在1990年代的《奇鸟行状录》中,他便通过角色之口,讲述了日军在中国所犯下的暴行:把几十人扔下井,再投下手榴弹,只为图省事。 而在更早的《寻羊冒险记》中,他批评日本“在与亚洲民族的交流中什么也没学到”,这句话看似冷峻,实则是深刻的自省。 村上春树并未止步于文学。他在公共场合多次表达对战争的谴责。2015年,他在接受日本共同社采访时明确表示:“道歉并不是可耻的事。 日本侵略他国是事实,我们应不断道歉,直到对方说‘够了’为止。”这番话,在日本国内引发轩然大波,右翼势力甚至公开批评他“为诺贝尔奖讨好中国”。 但他不为所动。面对争议,他始终坚持:“历史不能选择,不能删改,不能只记得自己想记得的那一部分。” 他的态度,在中国引起了广泛共鸣。许多中国读者称他为“日本的良心”。不仅因他敢言,更因他敢于将个人命运与国家历史绑在一起,承担起一个知识分子的责任。 历史从来不只是国家的事,也是家庭的事。村上春树用自己的方式告诉世人:历史的裂痕,不会因沉默而愈合,只有面对,才有可能修补。 这段家族的历史,成了他写作的底色,也成了他人生的负重。他明知自己并非那段历史的直接参与者,却从未试图将责任推得一干二净。 相反,他选择背负。他说:“一滴雨水也有历史,也有继承那段历史的责任。” 这句话,是村上春树全部行为的注解。他不吃中国菜,不生育后代,不因为自己有罪,而是因为他不愿意让历史的痛苦,在自己身上被轻易遗忘。 信息来源: 《怒的村上春树:获悉父亲曾为侵华日军 他和妻子商定不生子嗣》——央视网