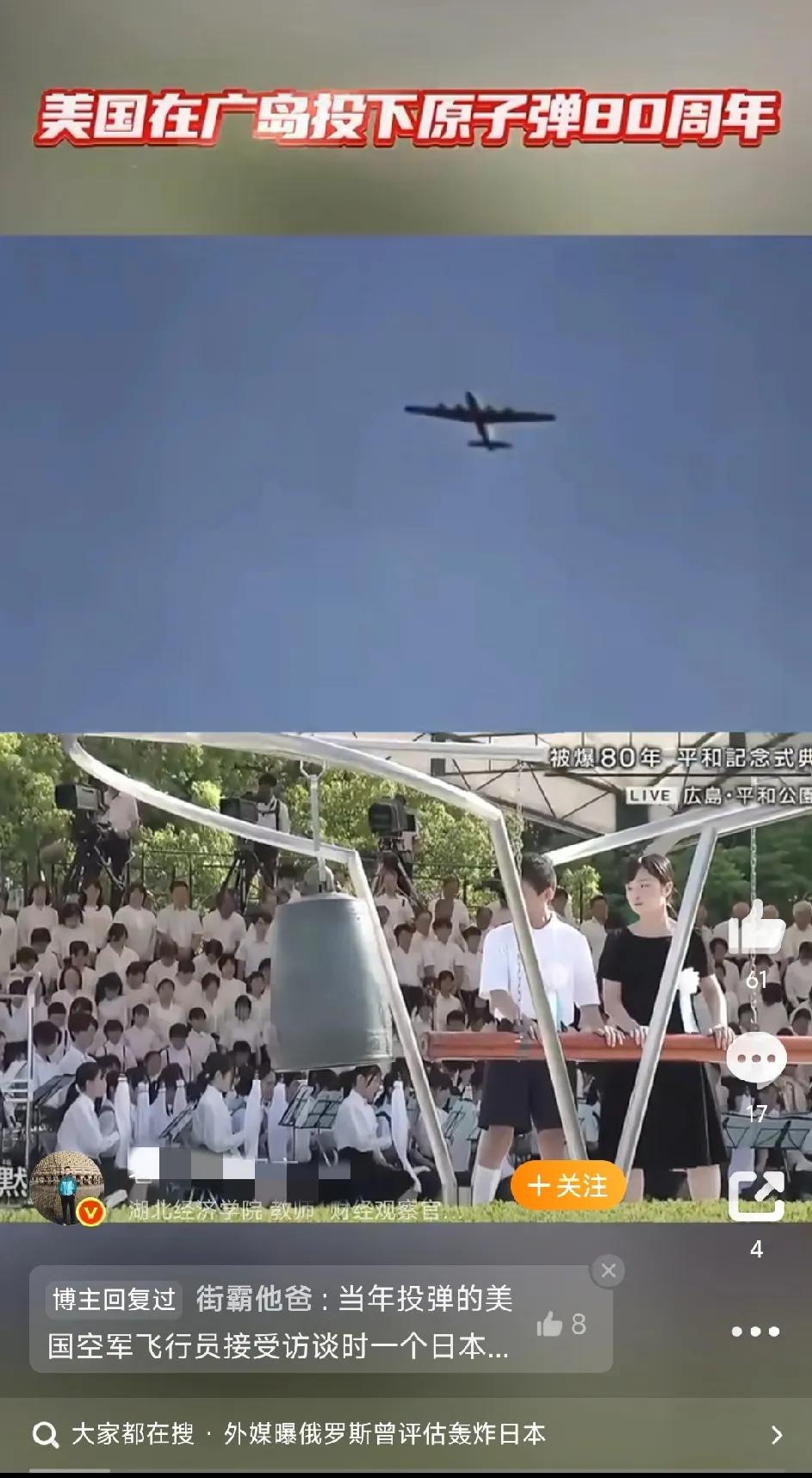

呵!广岛核爆80周年纪念日,日本人要求美国“道歉赎罪”每年8月6日的广岛,总会被一种庄严肃穆的氛围包裹。和平纪念公园的钟声准时敲响,提醒着人们近八十年前那场从天而降的灾难。今年,仪式照常举行。日本首相与广岛市长并肩站于台前,发表和平演说。他们言辞恳切,重申日本将坚守“无核三原则”,呼吁世界铭记核爆的惨痛。然而,在这片精心布置的庄重背后,一个最关键的问题却始终无人提及——当年,那颗原子弹究竟为何而来?这片被官方叙事留下的巨大空白,恰恰是理解当天在广岛上空两种截然不同声音的关键。第一种声音,是一声向外的呐喊,充满了悲情。纪念活动现场,一位核爆遇难者之子面对媒体,诉求简洁而直接:美国务必为投下原子弹致歉,其余之事容后再议。这种声音并非孤例,在社交媒体上,无数日本人也在发出同样的指责,认为美国“赎罪意识薄弱,至今不愿道歉”。在他们的叙事里,记忆的焦点异常清晰:祖辈们过着平凡的生活,毁灭毫无征兆地降临,是无妄之灾;而投下原子弹的人,理应被判处战争罪。这种强烈的“受害者”心态,与日本官方长期以来将自身描绘成战争“受害者”的口径完美契合。可是,几乎在同一时间,同一片土地上,响起了另一种截然不同的声音。它的矛头不朝外,而是直指日本内部。自8月5日晚间始,广岛原子弹轰炸遗址前便聚集了另一群民众。他们高举“日美同盟乃战争同盟”“阻止核战争”的标语,进行激烈抗议。活动组织者本身也是核爆受害者后代,他一针见血地指出了人们的忧虑:现在的日本政府正不断增加军费,与美国举行大规模联合军演,甚至在讨论“核共享”这种危险的方案。在他们看来,政府的所作所为正在一步步掏空和平宪法的精神。他们纪念广岛,不是为了向别国索要一句道歉,而是为了向自己的政府敲响警钟,呼吁用行动来守护和平,防止国家重蹈覆辙。那么,这两种几乎完全对立的声音,为何会同时在广岛上空回响?这背后撕裂的根源,在于一种被长期纵容的“选择性记忆”和“双重标准”。进一步看,当面对美国时,一些日本人会强调“上一代人的事”也必须追究到底,历史的伤痛无法被时间抹去;可一转头,当面对曾被自己侵略的亚洲国家时,同样一批或观点类似的人,话术却变成了“那是上一辈的事,和我们现在的年轻人没关系”。他们为自己是“受害者”而耿耿于怀,要求道歉,却对自己作为“加害者”的历史绝口不提,拒绝反省。这种矛盾心态,恰恰源于官方叙事长期回避了“为何发生”这个核心问题。当一个国家的历史教育里,只剩下“我们有多惨”,却没有“我们当初为什么会这么惨”的深刻反思时,国民的历史认知,自然会走向片面、利己与分裂。最终,广岛的纪念日,就在一场官方的“受害者”独白、部分民众对外的索赔声、以及另一部分民众对内的警示声中落幕。这幅图景复杂而矛盾,真实地映照出当代日本社会。官方持续用“永不重演”这句绝对正确的口号,巧妙地回避了“为何发生”这个更根本的反省。谁知,这给它带来了双重挑战:对外,当他们为核爆落泪时,整个亚洲仍在等待他们为侵略战争说出那声迟到的“对不起”;对内,当权的政治家们,是否能真正听见来自民间的警钟,真正吸取教训,避免把国家再次带上错误的道路?在历史的十字路口,这两种声音的博弈,究竟哪一种会决定日本的未来?