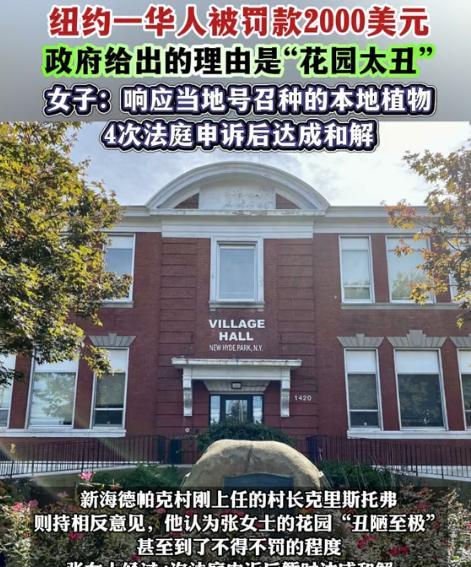

“这就是润人向往的美国!”华人女子定居美国,因为在门口的花园里种花草蔬菜,被执法部门指责“种的太丑,不得不罚款”。女子为此被告上法庭,罚款2000美元。可女子觉得冤枉,她是响应美国号召才种的,怎么就自己的花园被罚款?据华商报7月28日报道,在美国纽约长岛新海德帕克村,一桩看起来很“离谱”的事儿引起了不少人的关注。一位华人女士张西林,因为自家院子的样子“不合规”,居然被开了一张高达2000美元的罚单。理由听起来让人哭笑不得:你的花园太丑了!张女士一头雾水,心想:我不是挺配合环保政策的吗,怎么反倒成了违规对象?事情要从长岛那边的一个环保活动说起。今年,北汉普斯特德镇政府搞了个绿色项目——鼓励居民在自家种本地的野生植物。只要参与,就能拿到350美元的环保补贴。张女士一听,这挺好啊,既能拿补贴,还能给地球做点贡献,顺便让小院儿焕然一新。她干脆把原来的草坪铲了,换上了一大片本地植物,而且为了保持自然状态,也没怎么修剪,想着要“原生态”。结果没想到,这一“自然”起来,还真就热闹了:蜜蜂、蝴蝶、鸟儿全都飞来了,小花园变得生机勃勃。张女士自己也挺满意,觉得比之前那种千篇一律的草坪有意思多了。可偏偏有人看不顺眼。村里新上任的村长克里斯托弗,在一次社区巡视中瞄上了这块“与众不同”的花园。他认为这完全破坏了社区的整齐美观,还可能拉低房价,直接叫人给张女士开了传票,说她“违反了景观维护规范”,要罚款2000美元。张女士一听这事儿,懵了:我这是做环保啊,又不是荒废不管,怎么就成了“违法”?她不服,决定打官司,她先后去了法院四次,坚决不认罚。在庭上她也据理力争,而她的举动,也得到了不少环保组织的支持。他们表示:种本地植物对生态好得很,不光不用多浇水,还能保水土、防虫害、吸引有益动物,张女士明明是做了好事。经过来来回回的较量,最终双方达成了一个折中方案:罚款先不执行,但张女士得把植物修修形、别长得太高,不能超过4英尺:大概1米2。这事儿传到网上,网友也吵翻了天。一部分人觉得张女士做得对,花园挺有野趣,还能保护生态,凭啥说丑?他们还质疑,这背后是不是有审美偏见甚至文化歧视的影子。另一部分人则认为,社区确实应该有统一规范,毕竟大家都住在一起,外观不能太随意。你怎么看这件事?是支持张女士的“自然风”,还是更认同社区整洁的标准?信源:华商报