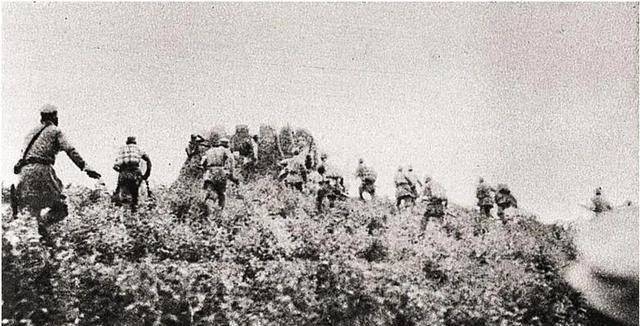

曾有八路军抗战老兵回忆:在日军残酷扫荡的年代,即便是我军主力团,若被其一个中队死死缠住,后果便相当棘手;若不幸被一个大队的鬼子咬上,能保全一半人马已是万幸。 我姥爷当年在冀东打游击,提起这事儿就拍大腿:“狗日的鬼子真不拿自己当人练。”他说那会儿最怕的不是三八大盖,是那帮孙子腰里挂的小甜瓜——手雷扔得跟长了眼似的,专往人堆儿里钻。 有次他们藏在玉米地,听见“啾”的一声,排长刚喊“卧倒”,炮弹就在头顶炸开了花。后来才知道,人家掷弹筒手练的是“盲打”,蒙眼都能把炮弹送进炕洞里。 最邪门的是他们的“狼群报信”。姥爷说鬼子每个小队都带着信号枪,红的绿的往天上一打,跟放烟花似的。你刚端掉个炮楼,不到一袋烟功夫,远处就传来摩托声——那是他们的“快速挺进队”,挎斗摩托架着机枪,跑得比驴都快。有次他们县大队刚摸了两个哨兵,转眼就被三面包围,最后还是靠老乡把地道口藏在炕洞里,才从锅台底下钻出去。 可鬼子也不是铁打的。姥爷最得意的一仗,是在白洋淀边上。那天他们故意把船划得歪歪斜斜,装成送粮的老乡。鬼子一看“花姑娘的干活”,三艘汽艇就追上来了。结果芦苇荡里突然冒出十几条“大抬杆”(土炮),一炮一个窟窿眼儿。鬼子水性差,掉水里扑腾两下就沉底了——原来他们虽然枪法好,可那身牛皮靴子灌了水比秤砣还沉。 说到这儿,姥爷总要摸出他的烟袋锅子:“咱没人家枪准,可咱有地脉。”他指的是那些半夜冒出来的青纱帐,那些把伤兵藏进炕洞的大娘,那些把地雷埋在鬼子必经之路的小孩。后来我才明白,所谓“单兵素质”,鬼子练的是杀人的手艺,咱练的是活命的智慧——他们知道怎么一枪爆头,我们知道怎么让子弹拐弯。 纪念馆里有把刺刀,刀尖缺了口。讲解员说这是从鬼子军官身上拔下来的,那军官临死前还攥着张地图,上面密密麻麻标着“扫荡路线”。可他没算到,给他带路的老乡,前一天刚把真地图塞给了八路军。这事儿让我琢磨了好久:再精准的炮,也轰不烂老百姓心里的秤。 现在白洋淀的芦苇比当年还密,坐船穿过时能听见水鸟扑棱翅膀。导游总指着一片水域说:“当年这儿沉过三艘汽艇。”可游客们忙着拍照,没几个注意船底晃过的黑影——那其实是当年打沉汽艇的“大抬杆”残骸,水草缠在上面,像给历史打了个死结。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。