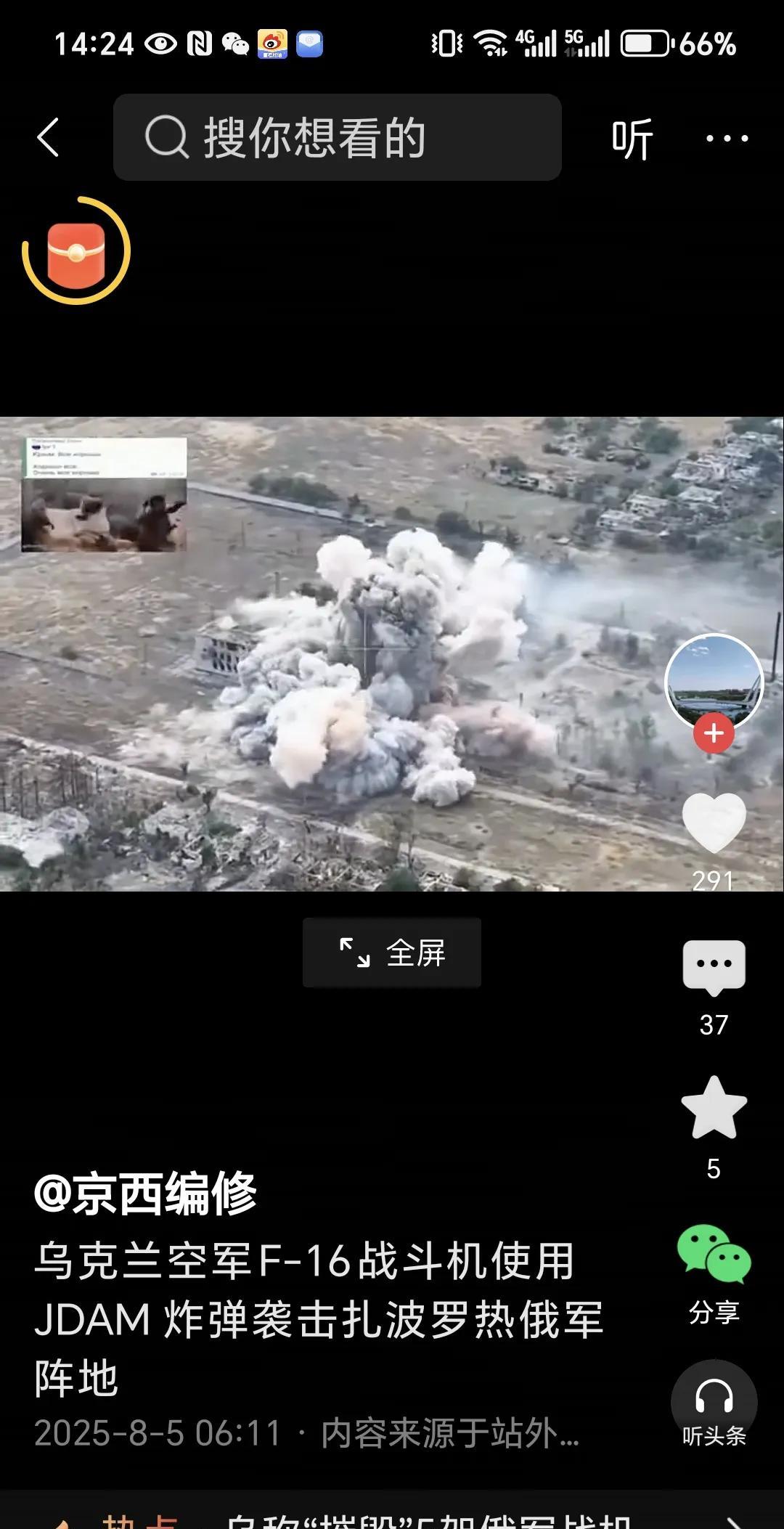

一巴掌扇醒北约和乌克兰,俄军宣布,历时一年多,俄军已经夺取恰索夫亚尔要塞。这是整个俄乌战争,战斗时间第三长的战斗。 俄乌战争又迎来一场关键战役的落幕,俄国防部7月31日通报,经过长达483天的激烈争夺,俄军已经完全夺取恰索夫亚尔要塞。 当天,俄军士兵把俄罗斯三色旗,插在了满是弹孔的耐火材料厂烟囱上,那根烟囱是恰索夫亚尔最显眼的标志,而它背后的战场,此刻已经化为一片焦土。 战前,几乎所有预测都认为,这是一块俄军难以啃下的硬骨头,恰索夫亚尔坐落在关键的百米高地上,乌军用了十年时间修筑防御工事,每一栋楼都加固了墙体和窗户,嵌入钢板,布置火力点。 更重要的是,它有庞大的地下系统,继承自苏联时期的工业建筑,负一层是储量充足的弹药库,负二层有柴油发电机和蓄水池,负三层甚至配备了可进行手术的野战医院。 地面工事和地下设施结合,让它被誉为顿巴斯防线上最坚固的堡垒,它的位置至关重要——东面扼守补给线,西面俯瞰大后方,北面能威胁通往斯拉维扬斯克的通道。 失去它,乌军的整个防线就会动摇,面对这样坚固的防御,俄军没有使用精准打击的“精细战法”,而是采取高强度、无差别的火力覆盖。 每天凌晨,准时进行炮火准备,先把外围阵地反复轰炸,然后出动战机投下重型炸弹或温压弹,直接将区域烧毁。 对于任何出现在高地上的哨位和反无人机小组,俄军用无人机在几分钟内锁定并摧毁,对于地下工事,他们用成吨炸药炸塌入口,或者往通风口灌入窒息性烟雾。 这样持续的、粗暴的攻击,让乌军多年苦心经营的防线在几个月内逐渐失效。 除了外部火力压力之外,乌军最大的问题是兵员消耗过快,为了守住缺口,乌军调来精锐部队,但这些部队投入战场不到一个月就伤亡惨重,几乎丧失战斗力。 一些老兵在无线电里绝望求援:“再不来人,就只剩我一个了。”而补充兵员的情况更糟,记者拍到新兵在路边哭,因为他们被告知“活三天已经算幸运”。 后方征兵已经混乱,60岁的退休工人和17岁的学生被同时送上前线,物资更是难以运到前线,俄军炮火把最后五公里变成“死亡地带”,补给只能靠工兵徒步背进去。 有人回忆,他背着50斤弹药,在半塌的下水道里爬行三小时,途中摸到一个僵硬的尸体,手里还握着半块饼干。 此刻的乌克兰只能寄希望于西方援助,但实际效果有限,法国的自行火炮部署不到两小时就被摧毁,美国承诺的战车数量大打折扣。 德国的防空系统导弹运输缓慢,往往阵地已经被摧毁,防空导弹才运到,这种低效的援助让西方内部出现分歧。 恰索夫亚尔的陷落,证明了乌军不是不勇敢,而是缺乏长期支撑大规模战争的工业能力、动员能力和后勤保障。 现代战争再先进,无人机、卫星通讯、AI指挥等技术都无法取代钢铁产量和兵员数量的硬实力,当工业和人力资源全面落后时,再坚固的防线也难以抵挡持久消耗战。 信源:齐鲁壹点