1968年,许广平突发心脏病住进医院,临终之际,许广平拉着儿子周海婴的手,流着泪交代自己的遗言:不要将我与先生合葬。

她刚刚经历了一场严重的心脏病发作,医生们在走廊上来回走动的脚步声让她意识到时间不多了,儿子周海婴跪在床前,看着母亲苍白的脸色,喉咙里像堵了团棉花。

她用尽最后力气交代的遗愿让儿子既困惑又心疼——她反复叮嘱不要把自己和鲁迅先生合葬。

这段跨越时空的缘分要追溯到四十五年前的北京城,那年的秋天,这所位于北京的女子高等师范学校迎来了一位特别的老师。

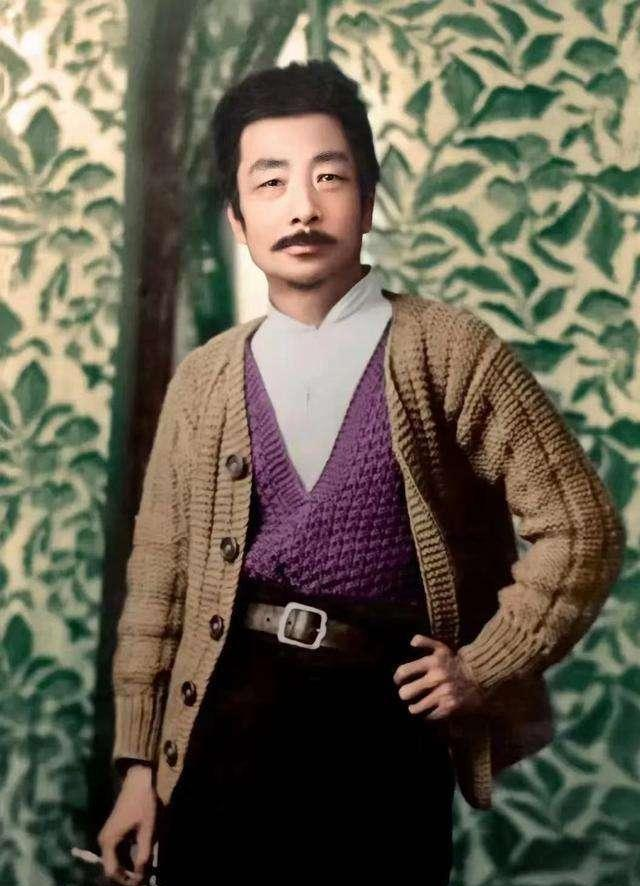

穿着灰布长衫的鲁迅夹着讲义走进教室时,坐在第一排的许广平忍不住睁大了眼睛,这位新来的国文老师头发硬得像钢针,绍兴口音浓重得能拧出黄酒味,可当他开始讲解《中国小说史略》时,整个教室都安静得能听见绣花针落地的声音。

当时二十五岁的许广平是学生中的活跃分子,每次上课都抢着坐第一排,她发现这位看似严肃的先生其实特别爱讲笑话,讲到《儒林外史》里的严监生临死还惦记两根灯芯时,自己先笑得呛了粉笔灰。

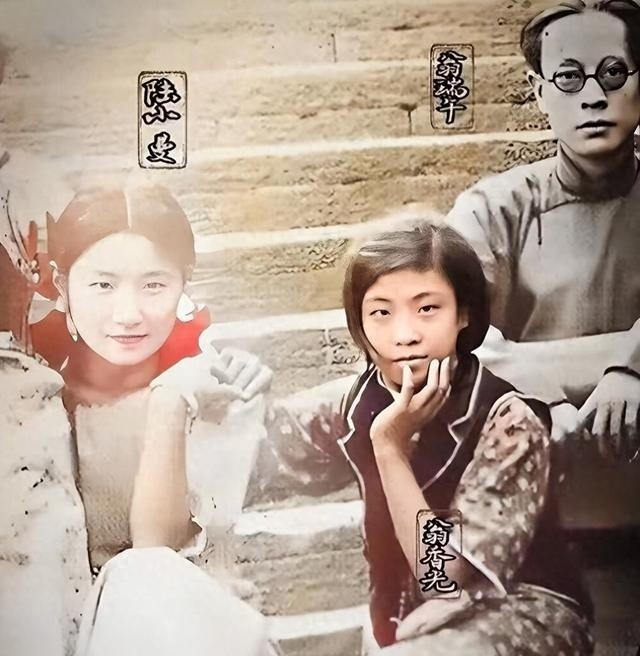

渐渐地,这个梳着齐耳短发的广东姑娘成了办公室的常客,不是请教问题就是借书看,鲁迅书架上那些贴着外文标签的硬壳书,在她眼里比百货公司的绸缎还吸引人。

在1925年3月,这个天真的女孩终于鼓起勇气写了封长信,字迹工工整整地铺满十页信纸,信里不光讨论时局和文学,还悄悄藏了少女心事。

没想到三天后就收到了回信,牛皮纸信封上"许广平君亲启"几个毛笔字写得格外认真,从此邮差成了女师大传达室最忙碌的人,两个相差十七岁的师生借着书信谈天说地,鲁迅在信里叫她"小刺猬",她回信时画上个翘鼻子的象宝宝。

这种隐秘的甜蜜在当年秋天被打破了,许广平在《语丝》杂志发表的文章《同行者》像颗炸弹震动了文坛,字里行间都是藏不住的爱慕。

鲁迅看着报纸苦笑,他家里还有个母亲硬塞过来的原配朱安,虽然多年分居但名义上还是夫妻,就在朋友们都等着看热闹时,这位以笔为枪的斗士做出了惊人决定——带着许广平南下广州,开始新生活。

1927年,上海景云里的小楼成了他们的新家,许广平把留了多年的短发烫成时髦的波浪卷,系着围裙在厨房研究绍兴菜的做法,每天过着幸福开心的日子。

鲁迅写作时她就安静地坐在旁边抄稿子,有时候红墨水用完了,顺手就蘸着先生茶杯里的茶水继续写。

邻居们常见这对夫妻晚饭后在弄堂散步,先生拄着拐杖慢慢走,太太手里总捧着新买的枇杷或杨梅。

随着周海婴的出生,这个家更热闹了,尤其对于鲁迅来说,他四十多岁才当上父亲,心里面开心极了,抱着襁褓里的儿子紧张得像捧个瓷娃娃。

许广平坐月子时,他天天跑菜市场买活鲫鱼熬汤,有次拎着鱼进门滑了一跤,爬起来先检查鱼还活不活。

小家伙半夜哭闹,大作家披着衣服在屋里转圈哄睡,第二天顶着黑眼圈照样写《且介亭杂文》。

1936年秋天,鲁迅的病来得又急又凶,许广平守在病床前三个月,眼看着丈夫从能说笑到说不出话。

最后那个飘着细雨的清晨,鲁迅在她手心慢慢写下"忘记我"三个字,手指的温度随着晨光一起消散了。

办完丧事,许广平把海婴交给亲戚照顾,自己开始整理丈夫留下的文稿,八大箱手稿堆在客厅里,她白天校对着《鲁迅全集》的样稿,晚上就睡在盖着先生大衣的沙发上。

战火蔓延到上海时,日本人到处搜查进步文人的资料,她把最重要的手稿分装在十几个饼干盒里,东家藏几个西家埋几个。

有次日本兵来搜查,她急中生智把《故事新编》的原稿垫在饭桌腿下面,等敌人走后才发现稿纸被压出了永久折痕。

1941年冬天,她在租界被捕,七十六天的牢狱生活让这个刚强的女人落下病根,但出狱时怀里还死死护着《阿Q正传》的初稿。

后来新中国成立后,她当上了政务院副秘书长,她穿着列宁装四处奔波,给工人夜校讲鲁迅精神,帮出版社修订丈夫的著作。

每个月领了工资,先往北京西三条胡同寄生活费——那里住着鲁迅的老母亲和原配朱安,有人劝她别管这些旧事,她只是笑笑说:"老太太爱吃绍兴香糕,托人捎去总要新鲜的才好。"

1968年那场突如其来的抄家成了压垮骆驼的最后一根稻草,存放在某机关的鲁迅手稿不翼而飞,七十岁的许广平冒雨跑了三个部门讨说法,回家就发起了高烧。

住院期间,她总梦见年轻时的鲁迅在百草园捉蟋蟀,醒来摸着无名指上戴了四十年的顶针戒指出神,临终前最放不下的还是身后事,她拉着儿子的手反复念叨:"别让我扰了先生清净。"

周海婴后来在回忆录里写道,母亲这辈子最在意的从来不是名分,她书房墙上挂着鲁迅手书的《芥子园画谱》,书柜最上层摆着当年往来的四百多封信。

每年清明去万国公墓扫墓,她总带着新出版的鲁迅著作,轻轻拂去墓碑上的灰尘说:"先生你看,又再版了。"