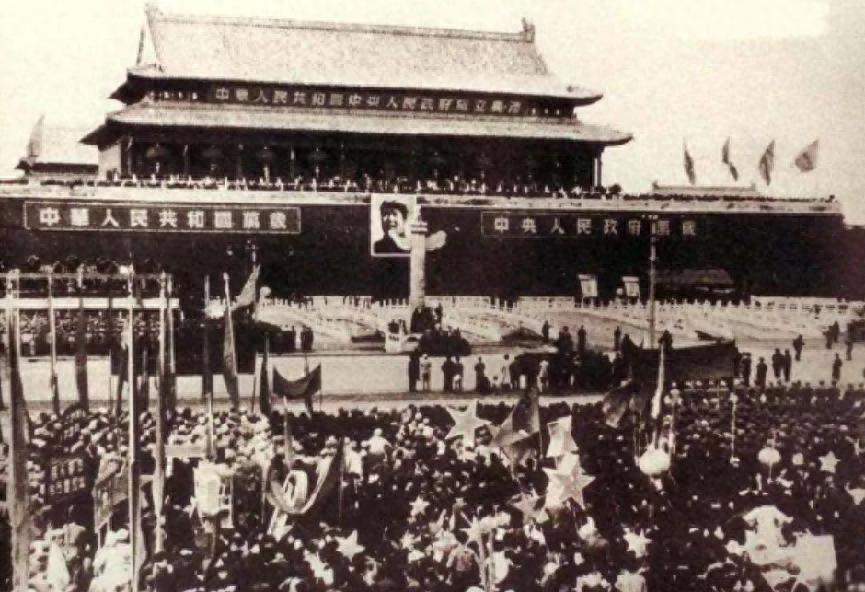

遗憾错过上将的3位开国中将:个个名震一方,资历、才能不输上将 “1954年12月9日,名单还是搁在我抽屉里,你怎么看?”军委作战值班室里,一位干部压低嗓音问同事。短暂沉默后,对方只是摇头:“先别急,明年再说。”对话到此为止,却为1955年的首次授衔暗藏伏笔。 授衔是件细致的活。军委要核对作战序列表,总干部部得翻遍每一段战史,既要讲资历,也要顾大局。统计数字很直白:参加评衔讨论的干部超过五千人,填报表、对照档案、反复磋商,足足拖了五年。宋任穷曾自嘲,那几年几乎天天“端着秤砣”给人算斤两。结果公布后,赞许声居多,可争议从未消失。比如三位最终落在中将序列的老兵——廖汉生、詹才芳、李天焕,至今被不少军史研究者视为“准上将”。 先说廖汉生。1911年,湘西苗寨走出这个少年;1929年,他跟随贺龙加入红二军团,枪一响就是十六年。雁门关伏击战,他指挥716团用一个下午撂倒日军两百余人;滑石片一役,他又全歼日军一个大队。抗战结束,他只有三十多岁,却已历任军、师、团三级政委。1949年西北野战军整编兵团时,他主动把兵团政委位置让给王震,只留下一句:“兵要用在刀刃上,我那口刀还能再磨。”授衔当年,廖汉生是国防部最年轻的副部长,然而肩章只有两星一杠。有人替他鸣不平,他笑答:“组织有自己的算盘,我少一杠,多干事就行。”言简意赅,却道出了他的胸襟。 再看詹才芳。黄麻起义那年,他不过二十岁,却已能独立带排冲锋。红四方面军时期,他与王树声并肩,主导了川陕苏区反围攻。1933年,他们在通江县南江口顶住敌人七日夜,延缓了国民党主力穿插,为红军主力北移赢得时间。百团大战时,他调任冀中区指挥基干团,拆铁路、炸碉堡、打运输,他的兵行动迅猛,日军情报处给他们起外号叫“飞线部队”。辽沈战役中,他率46军穿插黑山、大虎山,一路截断廖耀湘退路。广州战役后,詹才芳升任军区副司令。授衔讨论会上,有人列出他的战功足以对标邓华,但最终排位定格在中将。詹才芳没抱怨,只淡淡一句“后来者居上更好”。 李天焕的故事更耐人寻味。湖北红安出身,十七岁入党,先做地方农协干事,再进主力红军。红三十军政治部主任期间,他给李先念写了整整五本民运工作札记,详细到每一个锄奸案例。抗日战争爆发,他协同邓华在阜平端掉日军据点,聂荣臻在电文里用了四个字:“气势如虹。”1949年,他任二十兵团政委,太原攻坚战打得虎虎生风,阎锡山望城而叹。建国后,人民公安部队组建,罗瑞卿点名要李天焕搭班子:“我抓刀把子,他抓笔杆子,配合更稳。”正因此,他在授衔时被归到公安系统序列,没有重回野战军行列,最终也是两星一杠。有人问他是否遗憾,他摆摆手:“守土安民,比加一杠子重要。” 外界之所以为三人惜叹,除战功显赫,还有年龄结构。1955年被授予上将军衔的共有55人,平均年龄46岁;而廖汉生44岁、李天焕43岁,皆处于指挥黄金期。放在数字面前,落差尤显。但有意思的是,他们三位在随后十年里继续担当要职:廖汉生主持过国防工业规划,詹才芳主抓广东、广西的沿海防御体系,李天焕则参与了公安边防部队的全盘设计。事实说明,军衔高低并未限定他们的舞台。 当然,评衔不是简单算分,还要看编制额。当时上将名额是55个,早早锁定了军区司令员、政委和两大总部高层,再加上志愿军一线统帅,剩余位置所剩无几。再往里挤,一人升上将,就意味着另一位同等资历的人要往下排。宋任穷常说的一句口头禅是:“总得有人垫底,但谁都不想垫。”平衡之难,可想而知。 值得一提的是,三人对军衔轻看,却对部队建设格外上心。1960年,国防部组织装甲兵调研。廖汉生在哈尔科夫制式坦克资料上批注了整整三页,对动力、火控系统逐条提出改装意见。广东沿海布雷工程启动时,詹才芳夜里亲自踏勘岸线,据说鞋底都快磨破。李天焕则在公安部抽调三千人,培训山地搜捕技战术,为的是让边防少流血。若无那份投入,军衔多两杠也只是摆设。 三位中将后来的人生轨迹亦有各自高光。廖汉生在1975年接任总后勤部政委,主持供应链改革;詹才芳调广州,力推水网道路建设,方便沿海机动;李天焕则负责过援越抗美联络,执笔谈判文件。资历、贡献再次刷新,却依旧保持中将军衔。有人戏言他们是“永远的两杠将”,他们本人却常以自嘲回敬——“两杠好,省布料。” 今天翻检档案,仍能感受到那代人的质朴与锋芒:肩章可以轻描,责任不可卸;名位可以欠奉,边关必须守牢。军衔制度让功绩可见,让序列分明,却并不决定全部价值。至少在廖汉生、詹才芳、李天焕身上,这一点被反复验证。