男子用巴黎烈士墓长明火点烟被捕

2025年8月4日傍晚,巴黎凯旋门下发生的一幕令法国举国震怒:一名47岁的摩洛哥籍男子哈姆迪(Hamdi H.)跨越隔离绳,俯身用无名烈士墓的“永恒之火”点燃香烟,随后在游客惊愕的目光中平静离去。这一过程被一名拉脱维亚游客拍摄并上传至社交媒体,视频迅速引爆舆论风暴。

事件发生后24小时内,巴黎警方锁定并逮捕了哈姆迪——一名在司法系统有21次前科记录的无家可归者,其居留许可原定同年10月到期。

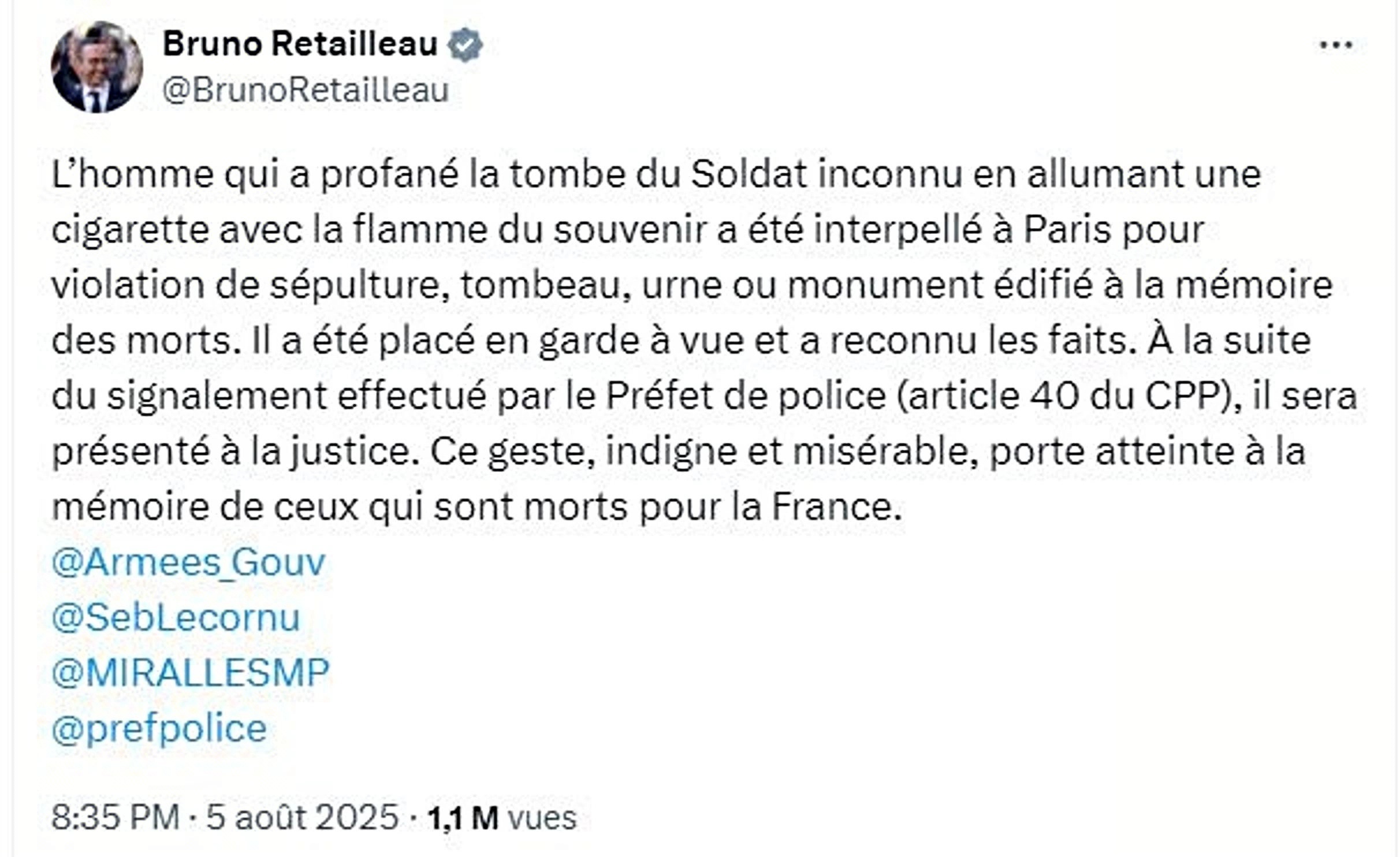

法国内政部长布鲁诺·雷泰洛(Bruno Retailleau)旋即以“亵渎纪念设施”罪名对其立案,并宣布吊销其法国居留许可;退伍军人事务部长帕特里夏·米拉莱斯(Patricia Miralles)更严斥此举为“对为国捐躯者的侮辱”。

这场看似偶然的个人行为,实则在法国社会撕裂出深层的文化、法律与身份认同的鸿沟。

历史符号的亵渎与民族记忆的神圣性冲突

无名烈士墓绝非普通纪念物。1920年,法国政府将一位无名的一战士兵遗骸安葬于凯旋门下,三年后点燃长明火,象征“烈士精神永不熄灭”。百年来,除二战纳粹占领时期被迫熄灭外,这簇火焰始终燃烧,成为法国国家记忆的核心图腾。

哈姆迪的行为之所以触发众怒,正在于其践踏了双重禁忌:

物理层面,他非法越过隔离区,将圣火降格为生活工具;

象征层面,他以轻佻姿态消解了火焰承载的“为法兰西牺牲”的崇高叙事。

这种亵渎触及法国历史认同的敏感神经——正如米拉莱斯所言:“这火焰代表着数百万士兵的牺牲,而非点烟的工具”。

值得注意的是,类似事件在巴黎近五年已发生11起,例如2019年一名男子向墓穴便溺被判三个月实刑,但此次引发的反应尤为剧烈。究其原因,当前正值法国一战纪念周期,且2025年初马克龙刚在此发表捍卫共和价值的演讲,国家象征正被置于政治动员的中心。

法律武器的双重标准与移民身份的脆弱性

当局的处罚措施暴露了法律工具的弹性边界。表面看,哈姆迪依据《刑法》第225-17条被诉“亵渎墓地及纪念设施”,面临最高一年监禁与1.5万欧元罚款,符合既有司法先例。

但居留许可的吊销却彰显了移民身份的“条件性”——尽管他合法居留,但“道德污点”足以使其丧失权利。这种“道德-法律”联动惩罚在法国近年移民管控中渐成趋势:2023年修订的《移民法》已将“违背共和国价值观”列为撤销居留的理由之一。

然而,此种标准却隐含选择性执法的矛盾。哈姆迪的21项前科包括偷车、暴力、种族歧视言论,但此前从未触发居留撤销;而此次并无直接人身伤害的行为,却因舆论压力导致身份剥夺。

这反映法国社会对移民的隐性期待:要求其以“过度合规”证明对主流价值的忠诚,尤其在涉及国家象征时。

政治表演与公共空间的符号战争

政府的快速反应具有鲜明的政治剧场性。内政部长雷泰洛在推特公布案件进展,将个人违法行为升格为“玷污为国捐躯者记忆”的国家事件;执政党议员更呼吁修法加重亵渎罪刑责。

这种高调姿态实则是应对极右翼攻势的防御策略:国民联盟(RN)长期指控政府“放任移民侮辱法国传统”,而哈姆迪的摩洛哥背景恰好成为右翼话语的佐证。

更深层看,此次事件与法国强化公共纪念物保护的脉络一致。自2015年恐袭后,巴黎已耗资2000万欧元在埃菲尔铁塔周围建造2.5米高防弹玻璃墙,将地标“堡垒化”以抵御袭击。

无名烈士墓虽未增设物理屏障,但法律与道德的“防火墙”正被不断加高——通过严惩哈姆迪,国家向公众宣告:历史象征不容世俗化侵染,其神圣性必须用强制力维系。

社会分裂的镜像:尊严政治与生存现实的断裂

事件揭示了法国社会的认知割裂。主流舆论视哈姆迪为“挑衅者”,视频拍摄者强调他“清醒且自得”;而移民权益组织则关注其无家可归者身份,指出露宿者常被污名化为“反社会者”。

这种分裂凸显了尊严政治的阶级维度:对国家象征的维护成为全民共识,但对个体尊严的保障却存在盲区。

更具讽刺意味的是,哈姆迪用圣火点烟的无心之举,意外照见了法国移民政策的悖论——一方面要求移民内化“法兰西神圣价值”,另一方面却未给予其体面生存的基础条件(如住房援助)。

当他在法庭上辩解“只是需要火源”时,这句朴素陈述恰恰解构了整场风波的核心:圣火的神圣性与生存的世俗性,在公共空间中形成了不可调和的碰撞。

全球语境下的集体记忆保卫战

法国的激烈反应折射出各国对历史符号日益增强的防御心态。近年来,从美国拆除邦联雕像到英国守护战争纪念碑,公共纪念物已成为文化战争的战场。

而社交媒体时代更放大了此类冲突——哈姆迪的行为若无视频传播,可能仅被视为轻微违规;但一旦被镜头捕获,便在全球流量中被建构为“文明冲突的缩影”。

这种趋势促使多国升级保护措施:除法国外,英国2024年通过《纪念物保护法》,对亵渎行为最高判处两年监禁;俄罗斯在无名烈士墓部署AI监控,自动识别逾越警戒线者。

然而,技术化与严刑化能否真正守护集体记忆?埃菲尔铁塔的玻璃墙虽阻挡袭击,却也疏离了游客与地标的情感联结。同样,对哈姆迪的严惩或许安抚了民意,但无助于弥合移民社群与历史叙事的裂痕。

真正的挑战在于如何在流动的社会中,让国家记忆既保持庄严又能与多元群体共生。

当长明火在凯旋门下继续燃烧,其光芒或许需要照亮的不只是烈士的荣光,还有那些在法国屋檐下寻求温暖的边缘生命——唯有如此,“永不熄灭”的承诺方能超越政治表演,成为凝聚一个分裂国家的精神之源。

热点观点