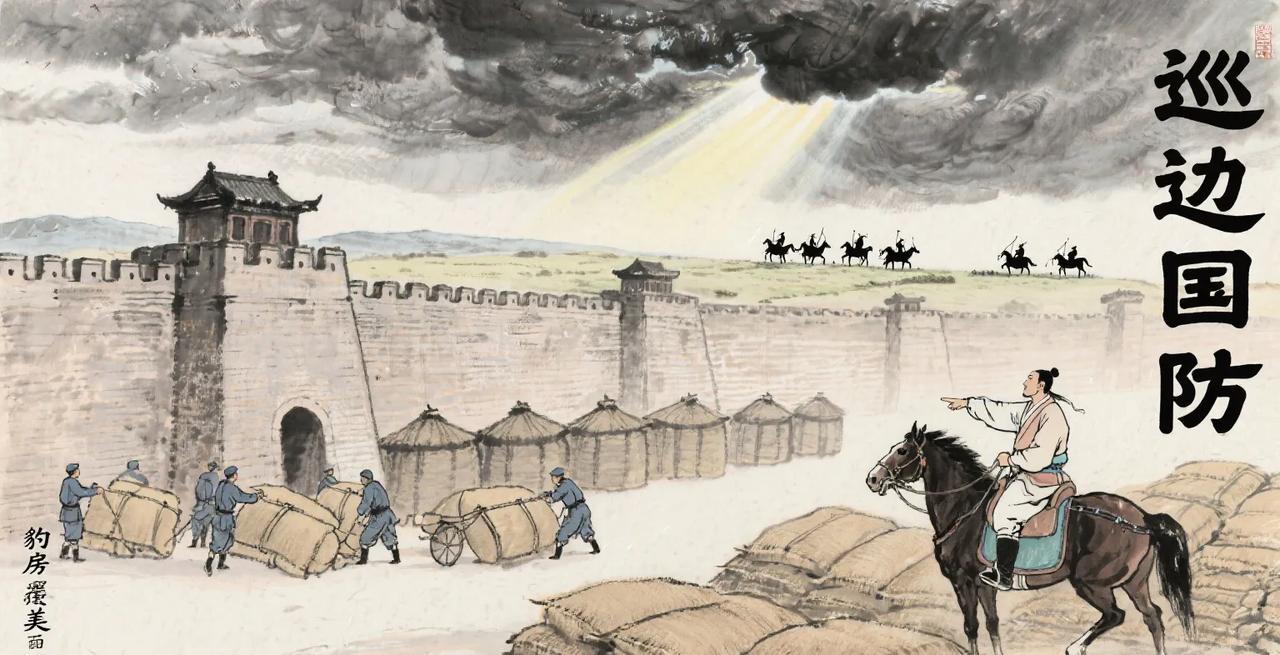

读明史,常觉得像在看一场精心编排的戏剧。台上的角色标签鲜明:忠臣必是两袖清风的模样,奸臣定是贼眉鼠眼的姿态。可掀开戏台的帘子往后瞧,那些被贴上标签的人,干的事却往往透着拧巴。 就说评价这回事。文官笔下的好官,总绕不开“德高望重”“体恤民情”这类词,可你要问他具体兴了哪项利、除了哪项弊,多半语焉不详。反之,若说谁是坏人,那“奸猾”“误国”的帽子能堆成山,却很少有人细究他到底坏在了哪步操作。 明孝宗的“仁君”名号响当当,说他在位时“众正盈朝”。可真翻史料,他搞的“议罪银”制度,让贪官交钱就能免罚,这哪是宽仁?分明是给腐败开了个合法通道。还有人夸他“节俭”,转头就有几百万两白银砸进道观建设,这账算下来,倒像是把“节俭”二字当牌坊在立。 方孝孺的“忠臣”形象更是深入人心,一句“灭十族也不从”成了千古绝唱。可细想,他辅佐建文帝时,到底提出过哪些经世济民的策略?平定过哪些实际的危机?这些实打实的事,反倒没多少人提及。倒是王阳明、于谦这类人,因为有平宁王、守北京这样的硬功绩,才让人觉得“厉害”二字不是空谈。 更有意思的是军功封伯的说法。总有人提王阳明,却鲜少有人说靖远伯王骥灭了麓川,威宁伯王越横扫蒙古王廷。这三位并列,王阳明的战绩放在另外两位面前,活像个刚上战场的新兵。为啥少有人提后两位?大概是他们的功绩太“硬”,硬到不好塞进文官们预设的“文治优于武功”的框架里吧。 刘瑾的例子更拧巴。史书里他是“巨奸”,可他干的事——清查钱粮、追讨欠款、惩治贪腐,桩桩件件都是在给国家补窟窿。正德初年,光是清查军屯、粮仓就揪出上千名涉案官员,连刚提拔的嫡系都没放过。这些事要是也能被黑,那文官们的笔怕是得先说服自己。可他们偏说刘瑾是“奸臣做了好事”,那问题来了:当时被称为“忠臣”的人,又在做什么呢?没人细说。 明武宗朱厚照更冤。文官说他在宣府寻欢作乐,可他一年三次巡边,把蒙古兵挡得死死的;说他修豹房奢靡,可比起孝宗修道观的花费,简直是小巫见大巫。更别说他刚继位时,就查出禁军空饷一万多人,京畿卫所实际在岗人数不足一半——这些烂摊子,都是“众正盈朝”的弘治朝留下的。 说到底,读历史就怕被标签牵着走。一个人好不好,一件事值不值,得看具体干了啥,留下了啥。那些被捧上神坛的,未必真就完美无缺;那些被踩进泥里的,或许也藏着被刻意忽略的功绩。 你觉得明朝还有哪些被“标签化”的人和事?来评论区聊聊,关注我,咱们一起在史料里扒扒那些被藏起来的细节。