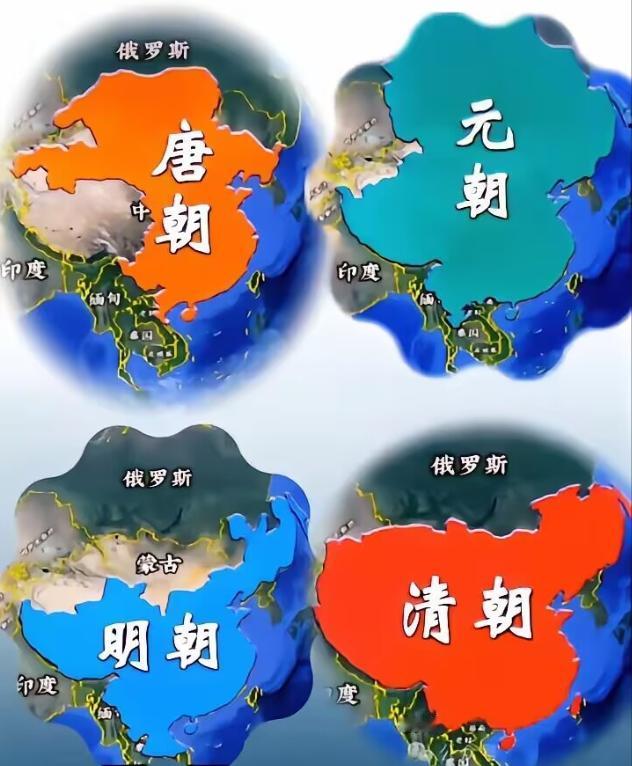

古代饥荒,为什么百姓宁愿吃草根、啃树皮,也不去抓河里的鱼虾? 古代饥荒时期,百姓面黄肌瘦,路边随处可见饿得奄奄一息的人,他们啃着草根树皮,却对河里的鱼虾视而不见。这令人费解的选择背后,隐藏着怎样的生存智慧? 美国真人秀《荒野独居》或许能给我们一些线索。这个节目中,选手被置于原始自然环境中,争夺高额奖金。 有趣的是,大多数选手都会选择靠近水域的地方驻扎,并将捕鱼作为主要食物来源。比如,第三季的选手戴夫是个捕鱼高手,连续55天以鱼肉为食。 结果却令人震惊:原本健壮的他体重暴跌40斤,两个月后憔悴得如同集中营幸存者。这究竟是为什么? 其实早在中国古代,海员和士兵就发现一个现象:如果只吃兔肉,人会出现各种健康问题。这就是所谓的“兔肉综合征”。 原因在于兔肉的脂肪含量极低(每百克仅2.2克脂肪),而人类如果只摄入蛋白质,会在短短3天内出现恶心症状,12天后会严重虚弱,几周内就可能因营养失衡而危及生命。 相比之下,猪肉的脂肪含量高达37克/100克,牛肉为4.2克,鸡肉为9.4克。而大多数淡水鱼的脂肪含量甚至低于兔肉,每百克不到2克脂肪。 从能量角度计算,100克树皮约含300千卡热量,而等重的鱼肉仅提供约100千卡。在饥荒环境下,捕鱼需要消耗大量体能,很可能造成“能量入不敷出”的恶性循环。 这就解释了为什么饥荒时期,路边多的是“呆坐”的人,他们早已饿得头晕眼花,连站起来的力气都没有,更不用说进行捕鱼这种高能耗活动了。 尤其是捕鱼是一项技术活,需要特定工具和经验,渔网、钓竿、船只这些生产资料不是古代农民普遍拥有的,特别是在内陆农耕区,百姓普遍缺乏捕鱼经验。 饥荒往往伴随着极端气候,如干旱或洪涝,干旱会导致河流干涸,洪涝则会污染水域。清朝“丁戊奇荒”(1876-1879年)期间,史料记载“赤地数百里,禾苗焚稿,颗粒乏登”、“山童川竭,树死土焦”。在这种环境下,鱼虾数量早已锐减。 饥荒年代,民众往往需要逃荒求生。蝗灾、瘟疫、土匪横行,迫使人们不断迁徙,根本没有时间在一个地方安心捕鱼。鱼虾生长周期长,水域密度低,根本无法满足大量饥民的需求。 回过头来看,古代饥民选择草根树皮而非鱼虾,并非愚昧无知,而是在极端环境下的理性选择。 树皮草根虽然口感差,但能提供相对稳定的能量来源,且获取所需消耗的能量较少。而捕鱼则是一场高风险的投资:可能耗费宝贵体力却一无所获,即使捕到鱼也可能因营养失衡加速死亡。 这种选择背后,是千百年来饥荒经验积累的生存智慧。在生死存亡之际,人们本能地选择了最稳妥的生存策略——尽管这个策略在今天看来似乎不合逻辑。 历史的智慧往往隐藏在看似不合理的选择中。古代饥民的选择告诉我们:生存不仅仅是获取食物,更是能量、营养、风险和收益的精妙平衡。 在极限环境下,最保守的策略往往才是最明智的。